Le paysage au musée, travaux pratiques

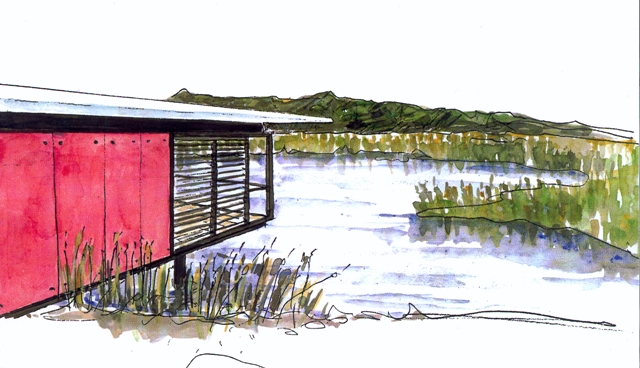

Figure 1: "Après l'inondation", un projet dans lequel j'ai combiné l'analyse archéologique, les codes de représentation de la maison au bas Moyen âge, et une fiction poétique et naturaliste sur les rapports entre eaux et habitats (2004)

Une vague de révoltes, conservatrice d'une part (sociétés d'amis des sites, "La France défigurée",...), contestaire d'autre part (le courant écologiste) , a mis le paysage en débat, public et passionné au cours de la décennie 1970. Il s'ensuivit une cascade de procédures de protection administrative d'une efficacité modérée, et une brillante théorisation (Alain Roger, Yves Lacoste, Bernard Lassus, Gilles Clément, pour ne citer qu'eux). Le débat public s'est affaibli à partir des années 1990; le paysage, nombre de ceux qui réfléchissaient et agissaient à son sujet, ont été temporairement "ringardisés", passés de mode .Devant l'évidence de ce que j'ai appelé ailleurs "la perte de la substance du monde habité", le paysage retrouve en ce moment une dimension de sujet sérieux, avec des auteurs tels que Thierry Paquot, Chris Younès. L'oeuvre remarquable de l'américain John Brinckerhoff-Jackson est à présent traduite et facilement accessible. Dans ce texte, je relate les travaux pratiques d'élaboration de paysages que j'ai eu le bonheur de mener dans le cadre de l'écomusée d'Alsace.

Dans un autre article, j'ai livré quelques aspects de la muséographie de l'agriculture à l'écomusée d'Alsace, en me limitant au périmètre de la zone de cultures : comment et dans quel but ce périmètre a-t-il été tracé, et quelle a été l'évolution de ses contenus en fonction de la maturation de notre projet global et des transformations culturelles du public de l'Ecomusée d'Alsace.

Sauf à devenir un musée spécialisé d'agriculture, nous étions au bout et avec succès, d'une démarche et au début de la fin d'une époque. Il fallait envisager d'intégrer notre ethnoécosystème historique à une démarche plus large, renouant avec une forme tempérée de militantisme : notre espace s'étant fait « paysage » -de même que la collection de maisons s'était faite « village » par le verdict du public- , on pouvait s'interroger s'il n'y avait pas matière, ici, à analyser ce qui faisait paysage aujourd'hui, quelles étaient les références appelées par les gens pour en juger la beauté ou la laideur, et en quoi le musée pouvait faire laboratoire : prospective, propositions, éducation. Le paysage, c'était aussi une issue pour faire éclater la bulle écomuséenne et confronter l'action avec le postulat d'Yves Lacoste : « Réfléchir sur les paysages, ça ne doit pas seulement consister à éclairer pour certains spécialistes, et finalement pour ceux qui sont au pouvoir, la façon dont « les gens » se représentent les espaces où ils vivent, les espaces où ils vont en vacances (…) Il faut s'efforcer d'aider le plus grand nombre de citoyens à savoir penser l'espace, et d'abord l'espace où ils vivent, pour être plus en mesure de dire clairement ce qu'ils veulent. »

Mon malaise était grandissant de semaine en semaine, d'année en année. Une douzaine de kilomètres séparait ma maison – une petite oasis- de la palmeraie de l'Ecomusée. Formé à voir, à être attentif, j'étais bien malgré moi le comptable de chacune des grandes ou petites agressions qui quotidiennement apportaient une nouvelle dose de chaos au paysage. Le seul ravissement était certains petits jardins, microcosmes où des gens se recomposaient un monde harmonieux à leur mesure, suivant une histoire qui n'appartenait qu'à eux mais qui renvoyait avec évidence à l'universalité. Comment sortir le beau et le poétique de l'infiniment petit et ouvrir à nouveau le panorama ?

La ligne conduisant de la muséographie de l'agriculture au laboratoire du paysage apparaissait ainsi trop droite pour être vraie. Pour relater comment je me suis efforcé de traiter la question majeure du paysage, éminemment -et heureusement- difficile à enfermer dans un musée, je vais emprunter un autre chemin, qui part de l'étable de la maison de Sternenberg.

Allez faire comprendre ce que c'est que de vivre dans une maison bloc, en cohabitation avec les animaux, si l'étable est vide. Et comment garder une fonction d'usage à une charrette s'il n'y a pas de bœufs pour la tracter ?

Il fallait bien traire la vache, et emprisonnés notre bulle, nous n'avons pas mesuré combien c'était tout à fait extraordinaire vu de plus loin. Un matin, à une date oubliée, mais assurément avant que les vaches ne devinssent folles, le quotidien régional affichait en quadrichromie grand format sur sa première page la photographie de notre Marguerite en cours de traite par l'éleveur, au milieu d'une foule de spectateurs. Première réaction : pester contre la presse qui une fois de plus diffuse de l'Ecomusée une image nostalgique, archaïque et rétrograde, alors qu'il y a tant de choses à dire et tant de débats à lancer. Deuxième réaction, hautement contradictoire : pester contre celui qui a laisser traîner dans la scène un seau de plastique bleu, matériel proscrit dans le musée en dehors des espaces qui lui sont impartis en tant qu'artefact de plein droit.

Je ne vois que ce seau bleu sur la photo, qui vient gâcher le tableau de genre - le « paysage » dans une de ses définitions actuelles, ce qui « rentre » dans le cadrage de l'appareil photographique- . C'est pourtant précisément ce genre de tableau pittoresque que je reproche à la presse de projeter en tant qu'image du musée. Le seau bleu en plastique eût pu être d'œil… mais il n'était en l'occurrence que négligence. Aussi ma première réaction excédée devant la photographie de presse est celle du chef d'entreprise muséale, maniaque de la bonne mise en scène et écartelé entre l'efficacité de cette dernière sur site, et les ravages exercés par sa représentation extra-muros. Troisième réaction, raisonnée celle-là. C'est un fait, la traite de la vache a du succès. Pas davantage ni moins que d'autres activités du musée, que l'on pourrait qualifier de plus mobilisatrices pour les neurones du visiteur du musée et qui nous ont coûté à nous, concepteurs réalisateurs, infiniment plus de travail et de moyens. Mais soit, c'est la vache qui a retenu l'intérêt des médias, qui connaissent leur fonds de commerce et savent l'entretenir. La starisation de Marguerite m'a impose l'évidence, je la savais sans l'admettre, d'un basculement de fonction du musée, dans un périmètre modifié.

Discussion sur le vif lors du colloque « Mille et une fêtes » organisé à l'Ecomusée en 2000 :

Zeev Gourarier : « Je parlais de rapport avec les morts, le musée plus ou moins ouvertement est un lieu de sacralisation du passé. Cette sacralisation est assumée ou n'est pas assumée, elle est demandée ou pas demandée. Je pense qu'il ne peut pas y avoir ce dialogue avec les morts dans un lieu purement de divertissement, un Europapark etc. Le lieu de rencontre avec les morts, et c'est un besoin dans la société, c'est le musée ».

Marc Grodwohl : « A l'instant d'aujourd'hui, je ne crois pas que les gens viennent chercher en 2000 à l'Ecomusée le contact avec les ancêtres de la même façon qu'ils le cherchaient il y cinq ans. On ne peut pas bâtir de discours permanent là-dessus. On est sur le registre de la colonne vertébrale, de la structuration du métier de musée, mais pas nécessairement de ce qui est donné à voir et vécu par le public »

un participant, visiteur du musée : « vos propos m'ont sidéré. Moi, je ne suis jamais venu ici comme lorsque je vais au cimetière, pour retrouver les morts. Vos propos m'ont assez choqué parce que je voudrais que vous disiez ce que vous pensez des gens qui vont visiter un musée des beaux-arts. Je peux vous garantir que je ne suis jamais venu dans cette idée là ».

Des échanges similaires avaient lieu au quotidien au sujet, par exemple, des choux à choucroute. La vision de ces derniers, sagement alignés dans un jardin, ramenait à la surface chez tels visiteurs le souvenir du potager de leur grand-mère; le lundi matin, leur excitation n'était pas tombée lorsqu'ils racontaient leur contemplation dominicale de la résurrection des choux de leurs grand- mères à leurs collègues de travail. D'autres savaient tout de la diététique et des vertus sanitaires des choux morts, mais n'avaient jamais eu l'occasion de faire connaissance avec un chou vivant en particulier. L'enthousiasme des premières rencontres n'était pas moindre que celui des retrouvailles après une longue séparation. Mais jour après jour, la ligne de partage entre Anciens et Modernes se déplaçait en faveur bien sûr des seconds. Comment donner une image sérieuse d'un musée où les gens contemplent des choux et où l'on trait une vache en cours, déjà, de « dépatrimonialisation »?

Ces échanges, parmi tant d'autres, sont révélateurs de ce que le musée n'était plus, à la fin de cette décennie 1990, essentiellement ce lieu de réflexion sur un au-delà de notre propre durée, cet espace sacré dans lequel les vivants donnent voix à leurs morts pour les rassurer sur le sens de leurs actions et de leurs comportements dans la chaîne des générations. Il a été très puissamment cela, j'en témoigne. Le musée, du moins notre genre de musée, a ces dernières années basculé dans l'immédiateté : il doit apporter des connaissances pratiques utiles maintenant, ou dont on pressent la nécessité pour demain. La saturation d'offres de consommation, les angoisses alimentaires, la peur des pénuries énergétiques, et j'arrête là l'égrènement des lieux communs, ouvrent un bel appétit sur la question « comment se sortir du scénario catastrophe dans lequel nous sommes complaisamment englués ? ».

En donnant à voir et comprendre des basiques de la survie, achroniques dans une population qui a été amputée du sens historique, le musée apporte des matériaux de construction d'une possible nouvelle maison commune. Le collectif ne se reforme pas autour d'un mythe identitaire étayé par une histoire approximative ; la notion d'identité n'a plus besoin du musée ni pour la glorifier, ni pour la pousser à l'effondrement. Le collectif en lente recomposition se construit autour de constats partagés sur le présent, de peurs communes du futur, et de l'intuition que les solutions seront collectives, imposant en cela le rétablissement de rapports non seulement entre les humains, mais aussi entre eux et une nature dont ils supportent de moins en moins l'extériorité. Pascal Dibbie (2006) exprime autrement cette attente, en citant cette phrase de Leiris « L'homme total est celui pour qui réel et imaginaire ne font qu'un, celui qui a reconnu son appartenance à la nature et ne perçoit plus sur des plans séparés les productions naturelles et ses propres créations » et je souscris pleinement à son commentaire : « Mais comment dire, comment affirmer ce qui, à peine pensé, s'effondre de lui-même en ce qu'il éclate d'évidence. Soit, énonçons les évidences, traçons cette ligne qui zigzague en tous sens ». Quand la traite de Marguerite la vache de l'Ecomusée d'Alsace fait évènement, une évidence éclate, n'en déplaise à l'ego de l'ethnoécomuséographe qui sera une nouvelle fois stigmatisé pour dérive folklorisante…

Mais qu'en est-il de la totalité formulée par Leiris, et comment les voies que la plupart d'entre nous cherchent à tracer dans le maquis peuvent elle produire de l'imagination collective ? Assurément, il nous fallait-il négocier un virage, de la muséographie des ethnoécosystèmes historiques à celle du paysage ; tel semblait le chemin pour renouer avec les sources mêmes de l'écomusée : le refus de cette dislocation, de cette fragmentation du paysage qui nous éloigne de notre statut et de notre assise de terriens.

Passer des jardins au paysage ?

Dans le projet de développement daté de début 1988, qui posait les bases du projet de muséographie de l'agriculture, j'avais fait travailler des groupes sur la contribution de l'alors tout jeune écomusée à l'idée de nature. On parlait alors à l'écomusée de projet de « parc naturel aménagé ». C'était une alternative à l'idéologie dominante de cette période : préserver des espaces « naturels », « vierges » de toute intrusion humaine, celle-ci étant assimilée à la salissure d'un monde immaculé dans lequel nous sommes définitivement des intrus violeurs. L'exposé de notre projet débute ainsi :

« Les orientations d'ouverture de l'écomusée de Haute-Alsace vers un espace de vision de l'ensemble des facettes d'évolution de la société médio-européenne doivent intégrer dans leur niveau amont les espaces naturels et paysagers, tant originels qu'évolutifs, issus des phases progressives dévolution des sociétés humaines :

de la « nature primaire » aux « natures secondaires » issues des pratiques agricoles traditionnelles par l'écomusée dans la phase amont

de la société rurale à la société urbaine et à l'épopée industrielle, des paysages d'agriculture traditionnelle au paysage contemporain de l'agriculture mécanisée dans la phase aval »

Ce projet consistait en fait en une collection de 11 biotopes, aux noms parfois évocateurs : « étang des moines- marécage – maison forestière – Rhin des orpailleurs –Ried – forêt de Charlemagne – verger traditionnel – château-fort brûlé – chemin creux sundgauvien- source phréatique ». Même si l'exposé fait référence aux paysages, l'enjeu est de constituer une collection de biotopes, ménagés dans le milieu existant selon la même conjugaison programmatique et organique que celle qui déterminait les implantations des maisons transférées. A cette étape, le paysage s'envisage encore essentiellement comme une somme de milieux supposés naturels, ou anthropiques sous réserve qu'il soit paré de la douceur des pratiques agricoles « traditionnelles ».

Dans les faits, la plupart de ces biotopes ont été installés à l'écomusée, soit qu'il ne fût nécessaire de les réunir en un parc à eux spécifiquement dédiés : leur évidence s'est imposée à mesure des opportunités qui se présentaient pour les réaliser. Si j'en fais mention ici, c'est à nouveau pour faire mesurer les changements de points de vue qui s'opèrent dans la décennie suivante.

Dix ans plus tard, en 1998, nous créons un groupe de travail, dont l'objet était de penser les projets qui orienteraient l'écomusée dans une direction explicite de laboratoire du paysage. Dès la première phrase d'introduction à ce nouveau projet , on voit que le centre de gravité s'est déplacé et pourrait-on dire latéralisé : le paysage n'est plus une somme de sensations et d'émotions apportée par l'expérience physique –et individuelle- de milieux, mais une construction culturelle à démonter, à comprendre, et à affranchir des stéréotypes. Ce transfert quasi idéologique des « milieux » vers le « paysage » correspond pour une large part à ma volonté de démystifier l'écomusée, devenu pendant cette décennie, nature aidant, une norme du « beau » paysage, du paysage construit du moins : la forme pouvait l'emporter sur le fond. D'où cette insistance en 1998 sur les représentations. Je reproduis mon texte d'alors, au risque d'égrainer des lieux communs. Tenons compte du contexte. Théories et techniques de la gestion du paysage s'étaient succédés depuis trente ans, sans autre effet qu'une démission quasi générale : impuissance des technocraties à aborder cette question majeure, incapacité des décideurs et tout particulièrement des élus à sortir d'un discours convenu, idyllique et schizophrène, la réalité du paysage n'étant pas ce qu'en montrait la propagande.

Il incombait à notre musée, en conséquence de sa fonction symbolique, d'essayer de poser des bases claires préalables à l'action. Je reproduis ce texte de 1998: « L'Occident a une tradition de représentation, par la peinture, la photographie, le texte et la parole, de l'espace idéal sur lequel la société a prise.

Ces représentations explicitent la place du groupe dans son territoire physique et imaginaire. Elles décrivent son mode d'action sur la nature, et dit comment il asservit celle-ci à son imaginaire. Un imaginaire qui exprime des attentes de bien-être physique et spirituel, et livre la vision du monde qu'a ce groupe –une population- ou un sous-groupe lorsque celui est au pouvoir et détient à lui seul l'essentiel des moyens nécessaires pour agir sur le territoire.

Lorsqu'un Alsacien aujourd'hui évolue dans un paysage, le contemple ou se navre de ses transformations, il n'est évidemment pas conscient que sa perception est nourrie par le mille-feuilles des représentations, de Schöngauer à Hansi, mises au point dans des contextes sociaux, économiques, culturels, très différents, mises au service d'idées, d'idéologies ou de projets politiques.

Ainsi, ce n'est jamais la même Alsace qui a été représentée et pourtant d'emprunts en emprunts, de résumé en raccourci, il en résulte une vision homogène avec laquelle chaque alsacien est né, comme avec un troisième œil, suivant sa génération : les almanachs, les calendriers, les publicités télévisuelles, tous véhiculent le même stéréotype : l'Alsace, c'est cela, ces colombages noyés dans la végétation, ce pittoresque digne d'être dessiné ou aquarellé, ce rapport singulier à la nature qui concilie une agriculture minutieuse et laborieuse avec le goût de la sauvagerie devenue aimable de la montagne et de la forêt.

Ces références se sont réduites à un seul formalisme, même si l'imaginaire n'en est pas encore totalement exclu (sans quoi ces représentations se seraient éteintes). Elle ne correspondent plus à une réalité commune. Non pas que l'on ne puisse plus voir du tout des fragments de paysage qui, çà et là, coïncident avec le stéréotype. Mais la valeur collective est réduite, beaucoup de gens et de groupes ne peuvent plus, affectivement, historiquement s'y reconnaître. Au demeurant la sensibilité à cette totalité qu'est le paysage s'est morcelée. Au delà de la multiplicité des cultures et des références, qui balaie le modèle unique esthético-affectif, l'intérêt pour le paysage est lui même parcellisé.

Ceux qui déplorent l'extension des porcheries industrielle, ou défendent un biotope riche en orchidées, ou encore réglementent les autorisations de construire, agissent depuis des points de vue qui ne révèlent pas toute l'étendue du « tableau ». La montée en puissance de l'intérêt pour les jardins montre bien, elle aussi, que l'effort et la réflexion vont vers le sectoriel et le sectorisé, réduits de bien être individuel que l'on peut contrôler dans un paysage devenu fou de ne pas être ce que l'on en montre. Paysage fou de l'aspiration individuelle à la nature et à l‘espace, et aspirations des mêmes individus –nous tous- à plus de possessions matérielles, plus d'infrastructures de confort. Paysage fou de spéculations et de mercantilisme. Eternel conflit entre l'être et l'avoir.

Sectorisation, parcellisation des idées qui peuvent se défendre avec un argumentaire rationnel : la santé, le maintien de la biodiversité, comme étaient rationnels hier les arguments d'intégration des constructions et aménagements dans le site. Rationnels et trop souvent inopérants…

Comment la population –multiple, renouvelée- de cette région pourrait elle contribuer à de nouvelles représentations de son territoire, comme il est et comme il devrait être, et non comme il aurait dû être ? Et comment ces représentations seront-elles initialisées? Pourront-elles constituer non pas modèles ou règles, mais source d'inspiration pour une école alsacienne du paysage et initier des changements visibles ?

Il ne saurait être question de livrer une pensée unique sur le sujet, déclinée en recettes. Ce n'est pas le rôle du musée. Il ne veut pas davantage prétendre à l'objectivité, en proposant au public, de façon équilibrée, les thèses en présence –si tant est que des thèses existent-.

Le propos est plutôt de décliner le paysage sur des plans et des niveaux qui rapprochent deux sensibilités contemporaines qui se sont dégagées et presque opposées de façon très marquée dans nos entretiens sur le sujet.

Le premier pôle de sensibilité est plutôt culturel, il gravite autour de la notion de racines et d'identification. Dans un paysage, les gens de cette sensibilité repèrent les traces d'un monde en voie de disparition ; un paysage est ainsi une ruine à stabiliser, le cas échéant réhabiliter, ce qui n'exclut pas l'intervention marquée et lisible, mais en tant que technique de grossissement des traces historiques. Pour dire vite, cette sensibilité prend acte de la mort et la refuse…

L'autre pôle de sensibilité est plutôt biologique et écologique. On y est sensible au vivant dans le paysage, et c'est plus la nature comme source de vie, alimentant une reconquête du bonheur dans un monde reconstruit, qui est mise en avant. Un paysage vaut donc plus par ce que l'on peut y vivre de véritable, ce que l'on peut y rêver comme futur, que comme mémorial. Pour dire tout aussi vite, cette sensibilité est indifférente à l'effacement des traces des morts, et laisse aux vivants l'espace d'une pleine réalisation de leur rapport à la nature.

Toutefois, la formulation de telles sensibilités, les pratiques de loisirs qui en découlent, supposent déjà un entraînement individuel au paysage, permis par un certain libre arbitre dans les choix de vie.

Une majeure partie de nos contemporains vivent dans un non paysage, c'est à dire un jeu de l'oie où les cases sinon aliénantes, du moins banalisées, alternent avec des cases de morceaux de nature propices au sport ou au farniente. Ce sont, pour reprendre une expression de Michel Fernex, les « espaces verdâtres ». Seul l'exotisme, les montagnes, la mer, les voyages lointains sont des fenêtres ouvrant sinon sur une totalité, du moins avec la possibilité d'une totalité conforme aux images des dépliants et des clichés. Paroxysme du paysage-spectacle médiatique conduit par les marchands d'images, que leur motivation économique, leurs moyens de multiplication à l'infini des stéréotypes conduit à répéter des standards mis au point et diffusés, pour d'autres raisons, massivement depuis tôt au XIXe siècle par la lithographie puis la photographie.

Depuis ce point de vue, le projet ambitionne une utilité sociale de requalification du paysage quotidien en tant que source d'émotions et de découvertes de l'ordre de l'exotique, c'est-à-dire à l'extérieur du mal vivre de notre temps. Accompagner la prise de recul, le décryptage de l'agression, l'apprentissage du regard, tel est le chantier. « Car dès lors que l'on a un regard sur le monde, l'on en est co-créateur ». Regarder est une manière d'agir, pour soi et dans l'échange avec les autres. Dans quel monde sommes nous et dans quel monde pourrions nous vivre ensemble, c'est la question clef ? Le rôle de l'Ecomusée est bien de créer l'événement suscitant le questionnement, et bien de rappeler que sans culture, personnelle, collective, il n'y a pas d'appropriation du paysage.

Ainsi, l'ampleur des questions et des ambitions qu'elles annoncent excluent toute réponse doctrinale.

Elles militent pour une double expérimentation ; celle de la connaissance, multidimensionnelle non pas du paysage non pas au sens confus d'un environnement physique plus ou moins « naturel », mais de la façon dont il a été représenté, au service des objectifs qui conduisaient l'action d'une société, ou des groupes au pouvoir dans cette société. L'expérience accumulée, ajustée, par les actions : redonner de l'espoir, en démontrant que le paysage est une ressource vitale qui se renouvelle par l'imagination, et non, inéluctablement, un gisement périssable de bonheur dont le terme d'exploitation approche. »

Telles étaient les postulats auxquels je voulais confronter la pratique de l'Ecomusée. Encore restait-il à vérifier si ces questions intéressaient les visiteurs actuels ou potentiels du musée, et si oui comment ils percevaient l'écomusée en tant que paysage. Toujours dans le cas positif, les résultats des enquêtes permettraient de hiérarchiser des projets dont il faut bien reconnaître qu'ils existaient déjà en germe auparavant. Et s'ils existaient, c'est que le public que je côtoyais quotidiennement m'avait déjà averti de l'émergence, encore timide, d'une sensibilité nouvelle.

Ce que le public du musée entend par « paysage »

Nous avons mené plusieurs enquêtes pour nous éclairer sur ce qui fait paysage dans le regard des visiteurs de l'écomusée, comment ils perçoivent leur espace de vie, quels sont leurs modèles voire idéaux du beau et quelle place prend l'écomusée dans ces représentations, s'il en a une. La première enquête, réalisée par un organisme extérieur spécialisé, a porté en 1998-99 auprès de 676 personnes, au cours de leur visite du musée.

Les visiteurs interrogés résident en ville (37%) et à la "campagne" (40%), 80% jugent leur cadre de vie très ou suffisamment vert, avec un bâti moyennement aéré (49%). Le cadre de vie idéal est la campagne (majorité des réponses avec 31%), 22% des interrogés déclarent vivrent dans un lieu idéal. Faut-il en conclure que le bonheur n'est pas nécessairement dans le pré ?

Les paysages produits par l'agriculture sont jugés satisfaisants ou assez satisfaisants pour 71%, les paysages industriels –y compris probablement les zones marchandes périurbaines- sont « perturbants » pour 52%. Au final, 56% sont satisfaits de leur habitat

Les « paysages qui permettent la détente et le ressourcement » sont la montagne pour 35%, la campagne pour 29% et la mer pour 14%. L'Ecomusée arrivant en 6e position, avec 4%, on voit qu'il n'est pas catégorisé en tant que paysage. La question « les paysages qui expriment la beauté » voit la montagne rester en tête de suffrages avec 32%, la mer avec 20% et la campagne reléguée à 14%. L'écomusée gagne au critère de la beauté avec 9%.

Les qualités attribuées à l'écomusée sont, dans l'ordre, un bel endroit (71%), un espace ancien (67%), un village (66%), une collection de maisons et d'objets ruraux (57%), un espace vivant avec son propre équilibre (56%), original (56%), apaisant (47%). A aucun moment, aucun qualificatif ne vient renvoyer à une artificialité du lieu, bien au contraire 66% jugeant l'endroit « cohérent et harmonieux, alliant le beau, le traditionnel et le vivant dans un ensemble très réussi ». 35% des interrogés pensent que l'écomusée pourrait être une source d'inspiration pour les paysages de demain.

Si l'on essaie de cerner ce qui fait le charme de l'écomusée, les réponses ne font pas paraître de tendance dominante, le « calme » étant appelé à 36%. La référence à la « tradition » n'est exprimée que dans 26% des réponses.

Quel est l'idéal d'organisation spatiale ? Il tend manifestement en faveur des espaces structurés, sous contrôle : 83% des interrogés aiment les jardins organisés, « bien organisés » (36%) et « assez » organisés (47%). La distinction entre jardins et nature est floue, du moins dans le contexte de l'écomusée : 78% sont en demande d'une nature « aménagée ».

A la même époque (printemps-été 1999) l'Ecomusée participait à la Landesgartenschau (floralies à caractère écologique affirmée) de Weil-am-Rhein dans la périphérie allemande de Bâle, à une cinquantaine de kilomètres de l'écomusée, donc dans sa zone de chalandise immédiate, avec un public supposé en grande partie commun (assez cultivé, porté sur les loisirs familiaux « utiles » en plein air). Nous avons voulu évaluer, dans ce contexte, quelles étaient les attentes des visiteurs de ce genre d'endroits. Au-delà de la barre des 50% d'attentes exprimées, on trouve l'eau en première position (74%) suivie de liberté (promenade libre pour 68%), liberté conditionnelle cependant (demande d'identification des plantes pour 63%), les espaces cultivés (57%) et les « espaces verts ouverts » (51%). Le sujet de l'architecture et de l'habitat est moins prioritaire (30%) et expositions, animations, œuvres d'artistes –qui étaient le point fort du parc temporaire où ils étaient interrogés- se traînaient entre 20 et 25%.

L'écomusée disposait aussi d'un suivi des appréciations du public, à travers les questionnaires distribués à tous les visiteurs. Leur dépouillement était un indicateur précieux d'évaluation de différents aspects de la prestation du musée. Jardins et paysages, sous l'appellation générique « présentation végétale » étaient , avec les « vieux métiers » (et oui…) les éléments les plus appréciés, représentant entre 70% et 80% d'appréciation positives sur toute la décennie, avec une marche de croissance très marquée en 1993, produit des efforts que nous avons décrits plus haut , du travail de cicatrisation des blessures des chantiers opéré par la nature, et évidemment du considérable apport biologique et esthétique de l'eau (création d'un système hydrographique en 1990).

Enfin, un travail suivi a été effectué avec les enfants en séjour à l'écomusée dans le cadre de classes d'environnement avec pour objectif d'évaluer ce que voulait dire paysage avant le séjour à l'issue de celui-ci. Malheureusement, ces données ne me sont pas accessibles au moment de la rédaction de cette synthèse.

Bien entendu, on aura tenu compte de ce que les questionnaires ont été administrés à un public que l'on peut qualifier d'averti : il a fait la démarche de visiter l'écomusée, ou le parc temporaire allemand. Pour averti qu'il soit, ce n'est pas non plus un public d'érudits, de spécialistes ou de militants : il reste un public saisi dans un moment de loisir familial.

Cette population n'est pas, vue dans sa silhouette générale, profondément en désaccord avec son milieu de vie. Les conditions d'habitat, et ce qu'on peut nommer ici l'environnement quotidien, sont dans une sorte de moyenne acceptable, perturbée non par l'urbanisation et la monoculture si prégnants, mais par l'industrie et probablement par analogie les bâtiments commerciaux et de bureaux ; l'industrie n'est pourtant plus un marqueur très déterminant du paysage. Il semblerait que ce soit l'idée même des concentrations des lieux de travail qui dérange, et allusivement le travail lui-même.

Curieusement, il y a de grands absents dans les réponses spontanées : très peu d'occurrences pour la nature ( !) et aucune pour la forêt, sauf à considérer qu'implicitement la montagne soit forêt ce qui dans le cadre régional est partiellement vrai. C'est cette montagne qui fait pour la majorité tableau paysager que l'on contemple et qui ressource. C'est elle, aussi, qui autorise la détente.

Faisant écho au plébiscite en faveur de la montagne, celui pour l'eau. Un peu comme si entre la netteté horizontale de l'espace vide et l'évidence évènementielle de la montagne, il n'y avait place que pour le petit, le jardiné, le placé sous contrôle et pour tout dire, une moyenne anthropique acceptable, sur un autre plan que les deux éléments physiques archétypaux.

Confrontons à présent les représentations et les attentes des gens en matière de paysage, telles que les enquêtes ont permis de les cerner très grossièrement, et ce qu'est l'écomusée, paysagèrement parlant, au même moment.

visite de l' écomusée vers 2000

Imaginons être l'un des 350 000 visiteurs de cette année là.

Il n'y a qu'une façon commode de rejoindre l'écomusée, c'est en voiture. Si l'on vient de Mulhouse, on peut arriver par une voie rapide, ouverte dix ans plus tôt. Elle est parallèle à l'interminable tentacule de grandes surfaces marchandes, qu'elle évite. On a ainsi l'illusion de sortir très vite de la ville, diluée à ses confins dans une cité jardin des mines de potasse, articulée avec les restes impressionnants d'une première mine désaffectée. Celle-ci marque clairement non pas une limite de la ville, mais l'entrée d'un nouveau territoire. De ce point, la route traverse des forêts, avec quelquefois une échappée agricole, une assez belle route de plaine finalement. Au bout d'une dizaine de kilomètres, la route s'ouvre sur une clairière, ou plutôt un cirque car sur notre gauche, des montagnes de boue salée enserrent la mine Marie-Louise, encore en activité. Et face à nous, l'horizon est bloqué frontalement, par la mine Rodolphe, aux bâtiments étagés en plans successifs. On perçoit une première couche de bâtiments plus bas, supposés à échelle encore humaine, sommés d'un chevalement métallique. Et au second plan, l'immense barre et le deuxième chevalement, monumental et en béton celui-là, dont même de loin on ressent la déshérence. On poursuivra dans ce cirque, il n'y a pas longtemps encore plan et verdoyant en son centre, faisant socle aux montagnes de sel, aux masses de béton, aux enchevêtrements de fer. On sortira de la voie rapide, en surplomb sur la mine Rodolphe que l'on découvre maintenant de trois quarts, avant de la longer pour s'engager sur la route privée d'accès à l'écomusée.

Figure 2

Venir par cette voie rapide depuis le sens opposé, c'est l'avoir empruntée à l'ouest après avoir frôlé le vignoble. Au long de la progression vers l'Ecomusée se déroule à notre droite quelques temps le panorama des vignes et des Hautes-Vosges, mais au moment auquel l'on s'en écarte, on voit, de très loin, une montagne dans la plaine, dans laquelle s'encastre la mine Rodolphe. Venant d'une autre Alsace, celle des villages à clochers, rien ne nous aura préparé au choc de cette improbable baleine de béton échouée au-dessus de la ligne d'horizon, comme si une mer en furie s'était retirée. En avant de cette scène dramatique, émergeant de roseaux et de taillis, se profilent les imbrications des toits de l'écomusée. Un toit plus haut que les autres, encore différencié par ses tuiles vernissées jaunes et vertes, se complique d'échauguettes à ses angles. Un hameau plus qu'un village : à cette « vue » manquent le clocher et les lotissements, attributs des villages que nous aurons contournés jusque là.

Suivant le sens dans lequel nous aurons emprunté la voie rapide, nous aurons donc deux représentations distinctes du musée avant d'être à sa porte. La plus énigmatique est la première, car rien des maisons paysannes n'aura été révélé. Village fantôme derrière une mine fantôme ?

D'où que l'on vienne, on finira par s'infiltrer dans l'étroite route d'accès privée qui va traverser deux kilomètres d'un terrain incertain, dans ses débuts –en tant qu'environnement muséal- écrasé et grillé par la prégnance et les exhalaisons de la mine, et au fil des ans progressivement reconquis par le foisonnement végétal. On arrivera sur d'assez méchants parkings, où à nouveau la mine se déploiera dans toute son étendue. Une rangée de drapeaux signale la direction de l'entrée du musée. Arrivé là, on devra encore cheminer dans des espaces incertains, délaissés, arrières de bâtiments. L'entrée du musée a été déplacée plusieurs fois, au gré de son expansion… On finit quand même par franchir les caisses, où l'on aura reçu un grand plan facilitant la visite.

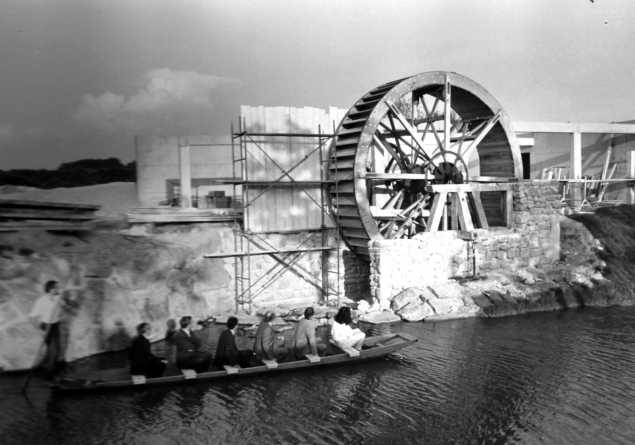

Cette frontière passée, on est sorti du bâtiment d'entrée et on ne peut s'empêcher de marquer un temps d'arrêt. L'endroit est insolite, imprévu dans ses composantes et sa composition assez ordonnancée. On est en surplomb d'une place en fer à cheval, au bout d'une de ses branches ; l'autre branche, en face de nous, est une colonnade de pierres, qui s'interrompt pour reprendre après une espèce de gorge et se faire là nymphée néo-classique, encadré de cascades se déversant dans le grand bassin qui ferme l'ouverture du fer à cheval. Dans l'amoncellement rocheux auquel s'agrippe le nymphée –on pensera peut-être ici à l' « Ile des morts » de Böcklin- prend naissance un canal aérien en bois, qui fait jaillir l'eau sur la roue à aubes d'une scierie, baignant dans le plan d'eau. En face de nous et en hauteur, au-dessus de la gorge, une gare en cours de construction. Deux ans plus tard, les trains y siffleront un train arrivées et départs : de là, on pourra se rendre à la mine de potasse Rodolphe.

Figure 3

Figure 4

De cette place ne part aucune grande allée. Plusieurs directions sont offertes, toutes viendront se connecter à un anneau, fait de rues principales bordées plus ou moins densément de maisons, granges, clôtures, aérées par des places. L'une d'elles, de forme trapèze, s'impose comme la place principale. C'est de là que l'on a le plus de recul pour voir les pignons, qui ailleurs sont enchâssés dans des rues assez étroites. Entre ces pignons, un grand panneau de bois supporte une vraie charpente de pignon, non pas à la verticale, mais couchée de 90°, à l'horizontale : c'est la présentation de notre plancher originel de traçage des charpentes, dont cette place est l'empreinte. D'autres empreintes des premiers chantiers sont deux arbres vigoureux. Un immense acacia, entouré d'un banc circulaire où l'été le musicien s'installe, et devant lequel des couples spontanément esquissent quelques pas de danse.

Figure 5

Un chêne jaillissant verticalement et très haut, sur un tronc étonnamment mince pour cette essence et cette hauteur. Ces deux arbres, vingt ans auparavant, était de misérables, de pathétiques moignons de tronc noircis par la pollution salée : ils étaient les bornes du plancher de trace, que l'implantation de ce dernier avait veillé à épargner, car il n'y avait rien d'autre. La place est cisaillée par une longue et large avenue bordée de tilleuls, qui ne part de nulle part pour n'arriver nulle part, si ce n'est à la très modeste chapelle en fond de perspective, nichée dans une alvéole de forêt au-delà des champs.

Cette allée rectiligne, qui n'appartient pas au vocabulaire viaire du village en Alsace, a été voulue pour couper l'illusion de la bulle astérixienne autocentrée. Ce coup de sabre a fini comme le reste, par se fondre dans l'ambiance comme s'il avait toujours été là.

Toujours depuis la place, on voit au loin la maison forte, tour de pierres sommée d'un dernier étage en pans de bois et d'une toiture flanquée d'échauguettes effilées, séjour chacune d'une cigogne.

Figure 6

Figure 7

Figure 8

On aura du mal à trouver l'entrée de la maison forte, entourée sur trois côtés de douves que l'on surplombe en empruntant une sorte de boulevard ombragé de tilleuls, qui ceinture les deux jardins de la maison forte. Jardin de carrés surélevés d'un côté, jardin à broderies de buis, à terrasses et escaliers centrés sur une fontaine Renaissance et un bassin circulaire au centre. Au-delà des douves, rien, ou plutôt tout : un horizon ouvert, avec les Vosges assez loin et devant nous une grande surface d'eau se prolongeant par une grande roselière, mourant au fond dans une lisière de forêt. Après le presque trop plein du village, on est là en face de cette étendue de ciel et d'eau, l'axe des jardins savants de la maison forte se prolonge dans l'imagination et se fait jetée au-dessus de cette nature avec lequel le village nous a appris à faire corps, tant elle était omniprésente auparavant, tissée dans le même motif que les constructions. Mais au-delà de l'hypothétique château, il n'y a plus qu'elle. Horizontale, fondamentale.

Figure 9

Ainsi, le musée ne se transfigure pas seulement en son propre paysage, construction savamment organique. D'une certaine façon, il vient aspirer d'autres plans et d'autres horizons, non par l'effet d'artifices scénographiques –encore que…- mais par le parcours que chacun aura fait avant cette rencontre. Car au bout de toutes les découvertes partagées, les souvenirs réveillés, les émotions esthétiques au nombre desquelles parfums et odeurs, le visiteur est là riche de sa conscience redevenue page blanche enfantine, sans que plus rien ne vienne le divertir du travail d'une nouvelle écriture.

Ce sont ces nouvelles écritures que nous voulions accompagner, forts de notre réussite paysagère. Nous voulions créer du beau, certes, mais je n'ai guère fait de concessions aux tentations de la mise en scène: la rigueur dite scientifique des implantations l'emportait sur les tentations de l'arrangement pittoresque.

Mais le musée n'était ouvert au public que depuis une dizaine d'années, les travaux battant toujours leur plein, qu' advint déjà une aventure sidérante : les urbanistes chargés de la révision du Plan d'Occupation des sols se lancèrent en toute candeur ( ?) dans un zonage et une règlementation applicables aux terrains périphériques de l'écomusée, et lui appartenant, afin de préserver le « village historique » et son « intégration dans le site » ! A leur décharge, déjà la même époque, on entendait des visiteurs régionaux faire des commentaires à leurs invités : « tu vois, ça se sont les maisons de l'ancien village abandonné qui était là avant, les jeunes ont récupéré ce village et y rajouté des maisons pour en faire un musée… » ou « j'ai passé mon enfance au pied de cette maison forte à Mulhouse » (laquelle n'a jamais existé dans cet état, ni même un autre état visible puisqu'elle était corsetée de bâtiments plus récents)."

Nous sommes toujours adossés au parapet de la maison forte, maison fortement métaphorique. Nous l'avions positionnée là en 1985 pour « bloquer » l'espace construit des paysans, comme tout petit château qui se respecte. Elle nous fermait la perspective d'une rue depuis la place et nous isolait de la roselière qui, il faut bien l'avouer, était un milieu terriblement agressif lorsque le vent glacé du nord venait fouetter le chantier de son humidité, prise et encore glacée au passage. Cette maison forte de fermeture, de blocage, est devenue interface et sas ouvrant sur l'imaginaire. Elle nous a rapproché de la nature, après nous en avoir protégés.

Quatre ans plus tard (2004) : « Après l'inondation »

Par la suite, j'ai voulu approcher les visiteurs de ces plans d'eau du musée ; à cet effet, j'ai conçu un parcours poétique sur les rapports entre l'eau et l'habitation des hommes, sur la trame donnée par l'histoire réelle d'un village pour partie englouti, pour partie déplacé. C'était une métaphore de l'histoire de notre propre lieu, et une opportunité pour la réécrire. Le parcours ouvert en 2004 fut nommé « Après l'inondation ». Il ne faisait pas beacoup débat, car ne se rendaient à cet endroit du musée que les visiteurs explorateurs, en quête d'un temps de contemplation au bord de ce plan d'eau ; il semblaient que c'était le rendez-vous de tous les oiseaux aquatiques du monde: ils préféraient nicher en bordure de chemin, les hommes étant à tout prendre moins dangereux que les hérons et autres prédateurs des couvées qui attendaient, perchés sur les arbres morts plus loin sur le rivage. Cette expérience fut très gratifiante, car l'alliance avec la nature était réussie non seulement au prétexte de la recomposition d'écosystèmes perçus par les visiteurs comme historiques et généraux, mais aussi à travers un récit singulier, qui pourrait être d'aujourd'hui.

Pour emprunter ce parcours, quatre ans après notre première visite, avec nos enfants qui auront grandi, nous contournerons la maison forte et cheminerons sur la digue entre deux eaux : celle des douves à notre droite, dans lesquelles baigne, de l'autre côté, le mur d'enceinte, et au-delà de celui-ci se dessinent les créneaux verts du mur qui enserre le jardin Renaissance, toujours sous le regard des deux cigognes qui hiératiquement là-haut, se juchent chacune sur sa pointe d'échauguette, sur une seule patte.

Figure 10

Figure 11

Figure 12

Figure 13

Les douves s'élargissent en estuaire, là où la rivière vient se déverser en elles. Face à la verticalité de l'enceinte soulignée encore par deux tours rondes, la rive se fait pente douve et sablonneuse. Des barques sont retournées sur la plage, une autre est abandonnée sur les marges, conquise par les roseaux, une autre enfin est prête au départ. Entre celle-ci et la longue maison de torchis, couverte de chaume, nasse et filets de pêches sont tendus sur des perches. Face à ces eaux larges et nourricières, aux boules façonnées du torchis qui en portent la marque, la masse minérale de la maison forte : elle laisse apparaître le pointillé enfermé d'une végétation asservie, et se extraterrienne par son rapport immédiat et vertical à des eaux cantonnées. Il s'agit d'un « tableau », que j'avais composé comme tel, en l'élargissant de l'autre côté de la maison forte par une ferme, maison et grange, également couverts de chaume. Le tableau est une composition de paysage, que je me suis autorisée dans la mesure où elle ne contredisait pas mon parti général de regroupement des bâtiments par origines régionales. La présence du « château » m'a fait opter ici pour une restitution des maisons paysannes dans leur état du XVIe siècle ; l'ensemble produisait une évocation assez juste de ces premiers paysage villageois, tels qu'ils furent représentés par l'imagerie strasbourgeoise de la fin du XVe, début du XVIe siècle, et au même moment par Dürer, qui se révéla ainsi l'inventeur de la « maison allemande ».

Si nous reprenions les pas de notre visiteur en 2004, nous le suivrions dans la descente qui délaisse la digue pour faire affleurer le chemin avec le plan d'eau. Là, il sera non plus au-dessus des eaux, mais à leur niveau, elles surgissent et ruissellent de partout. Une flèche de clocher d'église, charriée par une puissante crue, est venue s'échouer là, non loin d'une maison dont la base a été arrachée par les flots mais dont l'étage encastré dans une berge a résisté.

Sans avoir fait vraiment le tour de la muséographie des ethnoécosystèmes historiques, nos travaux sur le paysage m'ouvraient bien sur une nouvelle voie, celle du récit. Une voie que j'avais jusqu'alors prudemment écartée, car dans les premières années du projet elle nous aurait conduit dans l'impasse d'une écriture scénarisée et univoque d'une vie quotidienne « ancienne » et intemporelle. La libération de l'imaginaire que permet –que nécessite- le travail sur le paysage m'autorisait à user du récit. Aussi avais-je tiré parti de mon premier investissement –cet anecdotique quartier médiéval les pieds dans l'eau- en l'intégrant à la fiction du village englouti par les crues du Rhin. Je disposais, pour nourrir cette fiction, d'une base documentaire exceptionnellement riche, apportée par le village englouti puis déplacé de Kunheim. D'une certaine façon, le premier tableau immobile du château et de la maison du pêcheur basculait dans la tragédie par l'adjonction de cette maison à demi arrachée. Issue de la bordure rhénane, sur sa rive allemande, c'était une maison de 1499, dont le pan de bois en résineux était très endommagé, en incapacité d'assurer ses fonctions mécaniques en cas de remontage. Hors de question de remplacer les poutres défectueuses, ni de les greffer, il ne serait rien resté de la maison d'origine. J'ai fini par concevoir une boîte autoportante en panneaux d'agglomérés de bois, sur laquelle j'ai fixé des logements en saillie constituant la matrice du pan de bois complet de la maison. Il m'a suffi ensuite de venir fixer les fragments de poutres, à leur emplacement adéquat, dans ces réservations que j'avais soulignées de rouge. Au final, déterminé par un objectif scientifique, le résultat était très épuré, très graphique, dans l'esprit d'une gravure contemporaine de la construction première de la maison sans aucunement être ou prétendre en être l'expression en volume. Les paysages de maisons les pieds dans l'eau de Dürer, avaient nourri l'atmosphère d'une première restitution que l'on pourrait qualifier de littérale. Me limitant dans cette nouvelle étape à mon travail d'archéologue –et pour le coup le faisant à fond-, je me trouvais avec ce projet de maison arraché par l'inondation en possibilité de m'affairer à une création pure. La dimension historiciste s'abolissait, et un dialogue immédiat s'instaurait avec la nature : la « totalité » recherchée dans ce travail sur le paysage, s'esquissait. Mais je ne dispose guère d'évaluation de ce que le visiteur pouvait en retirer.

Figure 14

Figure 15

Figure 17

Rattrapons ce visiteur qui pendant cette digression a poursuivi son chemin entre les eaux bouillonnantes. Le chemin se fait détour, et il devra sauter d'une pierre à l'autre pour traverser un torrent alors que face à lui domine le surplomb de la véranda épurée d'une maison contemporaine, en vis-à-vis et en accord avec une maison du XVIIIe siècle de même dimension moyenne. Ici, le visiteur, ne sachant pas qu'il est devant une lointaine réminiscence de mon rêve d'enfant –la maison sur la cascade de F.L. Wright- décèlera peut-être une allusion à Jean Prouvé, et retrouvera, dans une autre écriture, les jeux entre rationalité minéralisée et organique, entre nature asservie au style et nature englobante, qui auront été posés dans la dialectique du château et de la maison paysanne, en amont du parcours du visiteur, en amont de la démarche artistique. Car au final, c'est aussi et beaucoup de cela qu'il s'agit.

Figure 18

Figure 19

Pour que ce travail puisse naître, il fallait que le geste premier soit posé : construire une maison sans équivoque de notre temps dans le périmètre du musée. Cela nous fera emprunter, sans le visiteur, un autre chemin, celui de la maturation des idées grâce à l'interdisciplinarité, que nous évoquons dans les articles :

Tâtonnements constructifs pour un monde souhaitable

La clairière de Vitruve

Deux chantiers du mouvement hongrois d'architecture organique

Pour conclure provisoirement sur ce que l'on entend communément par paysage, on aura vu que le musée peut tisser entre son propos, ce qu'il ajoute à un site, et les données initiales du site, une trame de relations qui ne sont que partiellement de l'ordre de la muséographie. Le vrai travail de muséographie du paysage que j'ai pu conduire était le projet « Clair de mine » ouvert en 2004 et…déjà fermé en 2006 malgré ses débuts convaincants. Avant de revenir sur cette expérience de muséographie du paysage -si j'en ai l'opportunité un jour- je renvoie provisoirement le lecteur à l'article « Clair de mine, le projet foudroyé ».

Marc Grodwohl, 1998, 1999, décembre 2007

Remerciements

Si ces travaux pratiques sur le paysage ont pu être menés à bien à cette dimension, je le dois à la qualité des collaborateurs avec lesquels j'ai eu la chance de pouvoir travailler. Je voudrais signaler tout particulièrement Thierry Fischer, qui a énormément apporté aux projet de la place de la manufacture (nymphée, scierie), de la maison forte (en particulier le tracé définitif des jardins), et Gigi Danilovic pour le projet "Après l'inondation".

La même visite, seulement en images

Figure 20 (1989)

Figure 21

Figure 22 (1989)

Figure 23

Figure 24

Figure 25

Figure 26

Figure 27

Figure 28

Figure 29

Figure 30

Figure 31

Figure 32

Figure 33

Figure 34

Figure 35

Figure 36

Figure 37

Figure 38

Figure 39 (1788)

Figure 40

Figure 41

Figure 42

Figure 43

Figure 44

Figure 45

Figure 46

Les illustrations ne sont volontairement pas légendées.

L'iconographie ancienne est empruntée à:

figures 15,31,33,39: Albrecht Dürer, "Le moulin des saules"(1496), "Un étang dans la forêt" (1496), "La tréfilerie sur la Peignitz" (1494)

figure 39: Registre de la Confrérie des jeunes hommes de la paroisse St Martin de Colmar

Les photographies:

figures 1, 11,14,40,41,42,43,44,45,46: Paul Merklé

figures 3,4,18,19,24,35: Marc Barral-Baron