Deux chantiers du mouvement hongrois d’architecture organique

Le Festival international de la maison, en 2003 et 2004, a donné au public français la possibilité de découvrir, à travers deux réalisations originales à l'Ecomusée d'Alsace, l'école d'architecture organique hongroise, enseignement itinérant initié par Imre Makovecz et porteur de belles idées démocratiques appuyées par l'expérience et la démonstration.

Figure 1: une de mes riches rencontres avec Imre Makovecz

Figure 2: Imre Makovecz et deux de ses émules "historiques", Lörinc Czernyus et Attila Türi, porteurs des chantiers d'architecture organique à l'Ecomusée d'Alsace

Ce mouvement naît de la répression de la révolution hongroise de 1956 par les Soviétiques. Jeune architecte, acteur de la révolution, Makovecz conçoit alors une pensée architecturale qui est une forme de résistance au système politique et à sa pensée prétendument rationaliste, exprimée par l'architecture officielle stalinienne. Makovecz réinterroge l'histoire et la mythologie hongroise pour trouver des formes porteuses de sens sur ce qu'aurait pu, aurait dû, être la vie d'une génération si sa liberté n'avait pas été volée. En cela, Makovecz est typique de la résistance à cette étape-clef du totalitarisme qui est l'effacement de la conscience historique et d'un imaginaire communs, ou de sa réduction à quelques fragments que le pouvoir asservit à sa propagande.

La démarche de Makovecz reste d'une actualité incontournable, car si les dictatures idéologiques et militaires sont maîtres dans les techniques de l'amnésie collective, celle-ci est une tentation –ne serait-elle dictée que par la paresse intellectuelle et utilitariste- sous-jacente, aussi, dans l'exercice des pouvoirs technocratiques et financiers dans les sociétés démocratiques. Aussi, et en dépit de la disparition du régime politique qui avait suscité, par réaction, sa création, le mouvement de Makovecz est plus dynamique que jamais. Loin de reproduire mécaniquement un catalogue de formes, il émet du sens et provoque un élan poétique vital, un désir de prise sur le monde en devenir.

Pendant toute la période communiste, Makovecz n'est certes pas complètement exclu. Il construit un peu, en tant qu'architecte. Mais surtout, en qualité de gestionnaire d'une forêt, il y organise une école parallèle d'architecture, sous la forme de chantiers. Les étudiants élaborent des objets construits en tirant parti des situations et des matériaux offerts par la nature. Si la référence à l'architecture vernaculaire hongroise n'est pas revendiquée, ces installations forestières éphémères s'inscrivent, avec évidence, très souvent dans sa continuité, ou procèdent d'une entreprise de réélaboration d'objets complexes avec des moyens techniques strictement limités. Le travail est d'essence poétique, les formes évoquent la vie, l'amour, la gestation et l'enfantement, la maturité, l'éveil de la conscience du monde, l'interrogation sur l'âme, et sont fécondations, grossesses, jaillissements et éclosions. Le discours construit de Makovecz sur la nature n'est pas une sorte d'écologisme au premier degré, et pas davantage anthroposophique même si les influences sont manifestes ; il puise dans les archétypes et les grands mythes, tout particulièrement celui de l'Atlantide selon Platon, quand les hommes entrent dans les arbres, font corps avec eux et leur donnent une parole. Le fondement politique, patriotique, se nourrit de l'histoire et de la légende hongroises, référents gommés par la domination soviétique et seuls en mesure d'entretenir un sentiment national garant de résistance au blanchiment des mémoires et des consciences. De la chute du bloc communiste à l'intégration européenne, même si tous conviennent que l'enjeu n'est pas de même ordre et de même plan, la continuité de ce courant est légitimée par l'idée de résistance au prêt à penser.

.

L'ampleur, l'inscription du travail du mouvement dans la durée du travail, ont fait qualifier l'architecture organique hongroise de seule architecture des pays de l'ancien bloc communiste capable de développer une pensée autonome par rapport aux modèles occidentaux. En effet, les générations d'étudiants formés dans l'école clandestine de la forêt sont aujourd'hui à la tête d'une vingtaine d'agences d'architecture à travers toute la Hongrie, qui sont autant de structures d'accueil des étudiants, organisées en réseau. Ils forment ainsi un Les étudiants sont des architectes jeunes diplômés, qui s'engagent dans un apprentissage itinérant pendant trois ans, d'une agence du réseau à l'autre. Selon les responsables de l'école, autant de bureaux d'architecture, « autant de façons de concevoir un projet, autant de modalités de financement de l'activité, autant de manières d'ouvrir les bouteilles ».Des projets communs permettent aux étudiants de se retrouver, l'un de ces projets à été « Gubo », contribution de l'école itinérante d'architecture organique au Festival de la maison de l'Ecomusée d'Alsace.

« Gubo »

L'idée d'inviter les élèves d'Imre Makovecz revient à un architecte établi dans le Sundgau, Andras Füke-Prigent, qui s'ocupa des premiers contacts et des traductions. Les Hongrois ne connaissaient pas l'Ecomusée et ne disposaient que d'un plan de la clairière qui leur était affectée, avec des photographies du grand chêne, la localisation de la cascade déversoir du canal dans le Krebsbach.

Figure 3: le grand chêne au bord du Krebsbach

Sur cette base, sommaire, ils ont organisé un concours interne au groupe d'étudiants constitué pour inscrire un manifeste de leur mouvement à l' l'Ecomusée d'Alsace. Bien que présidé par Makovecz, le jury composé des membres du groupe était souverain dans son choix ; il a retenu dans un premier temps 3 esquisses parmi lesquelles le choix final s'est porté sur le projet Gubo, « le cocon »… encore un cocon –en parallèle les élèves de l'école d'architecture de Strasbourg ont eux aussi décliné ce thème-.

Les seuls matériaux demandés par le groupe étaient des planches de sapin non délignées, et des clous.

Figure 4: les esquisses du concours interne à l'école, préparatoires à son intervention à l'Ecomusée d'Alsace

On imagine que nous avions beaucoup d'appréhensions. Nous ne connaissions pas ce groupe, n'avions eu avec ses membres aucun contact direct, les périodes de silence étaient longues, les premières versions françaises de textes de Makovecz nous confrontaient à un univers d'une autre essence, avec une ombre de mystère tout à fait inquiétante… projetée par ce qui s'est révélé plus tard comme des aléas de la traduction…

L'émotion n'en est que plus forte lorsqu'un soir, de retour de déplacement, François Capber et moi faisons un détour par le chantier du Festival. Il est désert mais déjà métamorphosé : depuis le chêne rayonne un dispositif de poutres qui pose à même le sol le plan de l'édifice, circulaire par devant avec l'indication d'une ouverture, effilé derrière. Il y a quelque chose d'enchanté dans la découverte de ce tracé, comme si de bons génies avaient voulu offrir aux racines du chêne une possibilité de sortir de terre pour venir s'allier à la cime. Plus tard, l'auteur du projet, Gabor, dira que ce rayonnement lui avait été inspiré par un instant précis de la fonte des neiges sous les arbres, quand les racines réchauffent le sol et y apparaissent en creux.

Figure 5: premier contact de l'équipe avec le site

Figure 6: mise en place de l'assise de fondation

Au premier soleil du lendemain, la ruche des bonnes abeilles est à l'œuvre. C'est toujours un moment d'une intense émotion, quand un groupe arrive dans un village, ou à l'Ecomusée, pour s'y installer quelques temps. Il y a un souffle frais d'aventure. Que vont-ils vivre entre eux, quelle est la part que nous, les résidents sédentaires, y prendrons, quelle osmose va se faire avec le lieu et son public ? Et nous sommes assurés de beaucoup apprendre dans les prochaines semaines.

La quinzaine de bâtisseurs est répartie en trois équipes. L'une d'elles taille des fûts qui, on le verra plus tard, vont constituer les colonnes de l'avant salle d'assemblée. Une autre scie les planches non délignées en morceaux . La dernière équipe, enfin, construit les peaux de l'édifice par lits horizontaux de morceaux de planches, cloués entre eux, en suivant un gabarit intérieur.

figure 7

figure 8: l'équipe a bien voulu m'accepter une journée sur le chantier. J'étais curieux de comprendre l'organisation humaine des travaux...

Les peaux intérieures et extérieures finissent par se rejoindre pour prendre un élan unique vers la coupole qui vient englober le chêne, tout en laissant jaillir les branches comme par explosion d'une force irrépressible et pourtant habilement contrôlée.

Les fins lits de bois doré évoquent immanquablement des cabanes méditerranéennes en pierres sèches, et en rejoignent la perfection intemporelle. Au fur et à mesure qu'elle se construit, planchette clouée par planchette clouée, la chose devient être. On la voit s'appuyer sur des ailettes, à moins que ce ne soient ses côtes qui commencent à saillir dans son effort d'accompagnement de la poussée des arbres. La porte s'ouvre comme une bouche, un sexe et dans son axe ruisselle la cascade. A l'arrière, une tentacule vient chercher le frais et le murmure de cette cascade qu'elle approche sans la toucher. Elle en capture les sonorités et vient les amener comme un cornet acoustique dans le ventre enceint de l'arbre. La nuit, les bougies déposées sur les racines éclairent les visages par en dessous comme dans un bivouac de caravane et au-dessus la lune vient s'inscrire dans l'oculus du dôme, entre les branches. Les chansons et le spirituel hymne national hongrois emplissent la nuit…

figure 9: la tentacule venant capter le murmure de la cascade

figure 10: l'entrée

figure 11: le raccord entre la coupole et la tentacule

figure 12: intérieur du dôme et vue sur la tentacule

Ainsi a été cette étrange aventure hors du temps, enfantant un « être bâti musical » qui a touché profondément non seulement ceux qui ont eu la chance de participer à sa naissance et – on l'imaginerait presque - d'entendre les premiers battements de son cœur, mais aussi tous les visiteurs de l'Ecomusée qui l'ont découvert.

On l'a dit, l'objet résulte d'un concours d'idées interne à un groupe, qui a choisi le projet auquel chacun allait participer ensuite. C'est une idée qui a été choisie, et non un auteur, c'est pourquoi ce dernier était un ouvrier comme les autres.

Le concept d'architecture organique impose une profonde perméabilité des constructeurs à l'esprit du lieu ; quand bien même c'est leur seule présence intelligente et sensible qui investit ce lieu d'une histoire et d'un génie. Cet état d'esprit implique une capacité collective d'adaptation du projet technique à l'élaboration d'un récit poétique vivant. L'équilibre entre les objectifs productifs et la rationalité organisationnelle d'un chantier, et l'inspiration poétique colorée à tout instant par le vent, les nuages, le soleil, la naissance hasardeuse de formes imprévues, cet équilibre est une question majeure pour la nécessaire rénovation de l'acte de construire – « le drame de l'idée de construire » selon les termes de Makovecz-. Comment arbitrer ? Le changement d'un projet en cours de route coûte du temps et de l'argent, déroute chacun. Le conflit peut se révéler brutal, j'ai pu être témoin d'un tel moment sans en comprendre immédiatement les enjeux fondamentaux et les implications méthodologiques. J'ai ainsi assisté au drame de la treizième colonne de la salle d'assemblée, qui devait prendre place dans l'axe de la porte. Avant sa pose a éclaté un conflit, des membres du groupe voulant rejeter cette colonne – Judas ou le Christ … un mois qui devrait exister hors du calendrier ? - au-delà de la salle d'assemblée, à un point culminant au–dessus de la cascade. Rapidement, une sorte d'assemblée générale se forme, les tenants de chaque thèse s'expriment, un vote à mains levées est organisé. Quelques minutes plus tard, le chantier reprend. D'abord aventure d'exception, le chantier révèle à ce moment une méthode transposable ; on objectera que cette méthode est révélée et efficace au sein d'une équipe homogène par son bagage culturel et sa volonté d'apprendre et de faire, et que le débat ne comporte pas d'enjeu économique majeur. Ces objections ne retirent rien à la qualité pédagogique de la démonstration.

Figure 13: le drame de la 13e colonne, acte 1: la laisser en place ou la déposer? Vive discussion...

figure 14: le drame de la 13e colonne, acte 2: on délibère

Figure 13: le drame de la 13e colonne, acte 1: la laisser en place ou la déposer? Vive discussion...

figure 14: le drame de la 13e colonne, acte 2: on délibère

figure 15: le drame de la 13e colonne, acte 3: application de la décison, on reprend le chantier, le tout n'a duré que quelques minutes

Gubo n'est pas commenté par ses auteurs. A l'instar des Atlantes, les hommes sont entrés en l'arbre et lui ont prêté parole humaine en mariant le bruissement de la cascade et la caresse du vent dans les feuilles. Néanmoins, et en l'absence de commentaires sur l'œuvre par ses auteurs, on fera observer que la construction est régie par des règles issues de la construction sacrée. Elle vient s'orienter d'est en ouest, sa porte regarde le Levant. Elle comporte un chœur musical, qui se répercute dans une voûte céleste. Sa forme générale, en plan et en élévation est celle du poisson. Toute la symbolique chrétienne, sans jamais être ni littérale ni prosélyte, s'y délivre sans effort. L'axe est-ouest traduit aussi la place spécifique de la Hongrie dans l'Occident et plus largement la chrétienté européenne, comme à cheval sur la frontière avec l'islam : ce thème était explicité par le pavillon à l'Exposition Universelle de Séville, hérissé de mêmes tours qui vers l'ouest étaient clochers d'église et vers l'est minarets.

Le mouvement organique hongrois incarne ainsi un statut de l'architecture, dans le renouvellement des spécificités culturelles au sein des empires, qu'ils soient chrétiens ou ottomans, communistes ou ultra-libéraux.

figure 16: Gubo appartient maintenant aux visiteurs de l'Ecomusée

figure 17 (photographie F. Zvardon)

figure 18 (photographie F. Zvardon)

figure 19 (photographie F. Zvardon): l'image fétiche du Festival international de la maison 2003

figure 20

figure 21

figure 22

figure 23

Figure 24 (photographie F. Zvardon)

Torony

Torony est la contribution de l'école itinérante au Festival 2004 sur le thème « Dieu, le diable et l'architecte » que l'on éclairera plus loin.

Torony, contrairement à Gubo, n'est pas le produit d'un concours interne d'un groupe en vue de la réalisation d'une idée nouvelle. C'est plutôt l'hommage de la génération présente du mouvement d'architecture organique hongroise, à sa figure fondatrice et emblématique Imre Makovecz. L'école a fait le choix de construire à l'Ecomusée un projet de Makovecz qui n'a jamais été réalisé ; primitivement il comportait sept tours, à ériger en Hongrie. En dépit la chute du mur de Berlin et la normalisation du statut de l'architecture organique, ce projet n'a pu y voir le jour. Les tours non réalisées en Hongrie se disséminent à présent à travers l'Europe, enfin librement accessible.

Figure 25: esquisses pour "Torony"

Figure 25: esquisses pour "Torony"

Torony, qui veut simplement dire « la tour » en hongrois, est juchée sur un massif soubassement de béton, aux angles chanfreinés et rabattus, qui supporte la plate-forme accessible au public, depuis laquelle on balaie le paysage, mais aussi l'intérieur de la construction si l'on veut bien se contraindre à regarder vers le haut.

Du sol jusqu'au sommet jaillit un poteau central pointé vers le ciel, encadré par quatre poteaux un peu plus bas, orientés selon les points cardinaux. Le sommet très effilé des poteaux se termine par des pointes de fer.

Ces cinq poteaux jaillissent de la chrysalide en bois de plan losange, dans laquelle sont les visiteurs de la plate forme. Dès leur libération de la coque de bois, les ailes s'ouvrent et prennent leur élan vers le ciel.

Figure 26:la préparation des ailes de Torony, à l'arrière-plan en contrevas "En...voûté"

Figure 27: préparation des ailes

Figure 28: montage des ailes

Figure 29: pose des ailes qui vont venir s'assembler sur le mât déjà en place

Figure 30

Figure 31

S'il y a une manière de défi dans la hauteur même de Torony – 24 mètres - et la prétention que pourraient lui donner ses ailes, elle est peut-être l'antithèse de Babel : parfaitement finie, elle permet de passer de la matière inerte et massive, le béton, à un état intermédiaire avec la nature, le bois qui s'allège au fur et à mesure de l'élévation de la tour. On reconnaît sans peine une des sources majeures de Makovecz : l'œuvre construite est éclosion de spiritualité dans une nature habitée et non plus massacrée ou « environnementalisée ». Il revisite ainsi le thème de l'arbre de vie, récurrent dans l'art populaire d'Europe.

Figure 32: Imre Makovecz a lui-même préparé le goulash pour toute l'équipe. Même Gigi Danilovic, qui a la lourde charge de coordonner les travaux pour le compte de l'Ecomusée, n'a pas le choix et doit arrêter quelques instants de travailler...

Après presque un mois et demi de chantier, Torony est terminée et le temps des adieux est venu. Makovecz lui-même s'est déplacé pour confectionner le goulasch, car il ne comprend pas comment l'art de bâtir, en tant qu'œuvre collective « dramatique », a pu s'appauvrir à un point tel que les fêtes de fin de chantier soient devenues une rareté. Quelques journalistes ont répondu présents à l'invitation à partager ce repas et à parler de l'aventure. Makovecz raconte sa rencontre avec l'Ecomusée, l'endroit où dit-il en me regardant, on a mis les maisons, comme dans d'autres musées, mais ici avec les maisons on a aussi transporté les nains, les nains de jardin, et peut être les autres. Il montre ses dessins tout en parlant de l'église copte qu'il est en train de construire près d'Alexandrie (et nous avons tous deux une pensée pour Hassan Fathy), m'en offre quelques uns, avec une de ces dédicaces qui marquent : « pour un homme européen qui sait qui nous sommes et qui nous étions, qui étaient les Francs et les tribus germaniques et peut-être sait qui étaient les Hongrois. Peut être est-ce ce savoir qui nous a amenés à l'Ecomusée.

Nous avons mis notre parole, et maintenant nous partons… ».

Figure 33: juste avant l'heure de la séparation

figure 34: encore un peu en chantier, le parcours entre Torony et Gubo est jalonné par des colonnes

Figure 33: juste avant l'heure de la séparation

figure 34: encore un peu en chantier, le parcours entre Torony et Gubo est jalonné par des colonnes

figure 35: Torony tient lieu de clocher au "village" de l'Ecomusée et répond au chevalement et au château d'eau du carreau minier "Rodolphe"

Nous montons au dernier étage de la mine Rodolphe, là où des mirages apparaissent à chaque fenêtre et font fugacement réapparaître les mines fraîchement effacées du paysage du Bassin potassique.Le fantôme de la mine d'Ensisheim vient se superposer exactement à Torony, ce qui était et ce qui est se fondent, involontairement bien sûr, mais comme si la fillette de trois ans qui avait dit quelques jours auparavant, voyant les mirages de mines : « maintenant qu'ils ont tout cassé, qu'est ce qu'ils vont construire à la place ? » avait été en vérité une fée, dotée du pouvoir de faire jaillir cette floraison dorée au-dessus de la forêt.

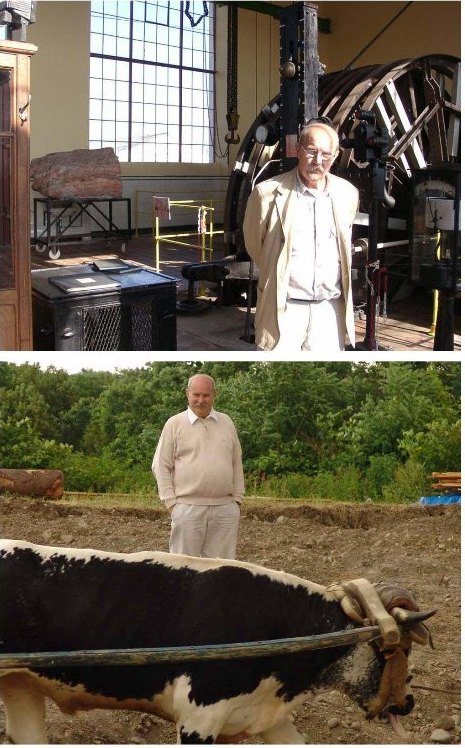

figure 35: Imre Makovecz dans la machine de Rodolphe 1, et jubilant devant les boeufs de l'Ecomusée. Discussion animée sur la question: "la vérité de la transmission des savoirs-faire traditionnels est-elle tellement plus importante que la souffrance des animaux?"

Retour au bivouac, sous le ciel noir incroyablement tourmenté de cette après-midi de juin. Makovecz va voir les bœufs qui ont amené une partie du repas, il leur parle, il compatit à leur souffrance quand il voit leur mode barbare d'attelage.

Et levant les yeux vers la tour, immobile dans le ciel en furie, il soupire « …que nous sommes maladroits ».

épilogue

Les professionnels alsaciens, français, allemands, de l'architecture étaient , on s'en doute, divisés sur la démarche de l'école itinérante d'architecture organique hongroise. Ils ont leurs références, leur histoire, leur positionnement propre sur ce qu'ils ont à apporter dans leur temps, avec le lourd bagage de la révolution de la pensée architecturale au XXe siècle. A ce débat de praticiens de l'architecture qui sont tous aussi connaisseurs de l'histoire de l'architecture savante, je n'ai guère de contribution à apporter. J'ai noté au passage que quelles que que soient leurs écoles et leurs chapelles, tous les professionnels ont salué la qualité plastique des œuvres –ce qui permettait, il est vrai, de botter en touche et de les renvoyer dans la catégorie des sculptures- et ont assez généralement approuvé l'intérêt d'une formation de type compagnonnique, itinérante. Après, les avis sont très partagés. Un architecte n'est pas un bûcheron, ont dit d'aucuns, c'est un intellectuel, un artiste et un technicien ." A chacun son métier". D'autres n'imaginent pas se réaliser pleinement sans se confronter eux-mêmes à la matière. Ce ne sont sans doute in fine que des questions de tempérament individuel.

Dans la cadre du festival de la maison, nous avons vu plusieurs réponses possibles aux questions que nous posions, relatives à des échanges entre un lieu et des populations par la médiation d'objets construits allégés de toute fonction d'usage, et en conséquence bien posés au public du musée comme une matière à débat. On ne s'en étonnera pas, le débat n'a pas eu lieu. Pour cela, il eût été nécessaire que l'entreprise se construise sur la durée et mobilise ainsi, progressivement, son propre public. C'est le regard des gens qui donne vie aux objets, et il est bon que dans ces regards et dans les conversations s'expriment aussi des connaisseurs et des critiques. L'entreprise était trop jeune pour cela, il faut beaucoup de temps pour constituer un public. Aussi, dans cette première et regrettablement unique phase, les expériences constructives ont-elles essentiellement formé un endroit de ravissement pour le public du musée, se faisant surprendre là par un espace d'un autre ordre que le « village » mais pourtant cohérent avec lui : même respect de la nature en place, même dynamique collective. J'évoque ailleurs le bénéfice global du festival, en tant qu'expérience fondée sur la confiance en l'intelligence et la générosité des jeunes architectes, parfaitement capables de laisser leur ego au vestiaire et de travailler en compréhension et complémentarité de l'autre, son vocabulaire serait-il différent.

Si j'en reste à l'école d'architecture organique, et en étant bien conscient que le débat ne peut pas se résumer à cela, j' y vois quand même une école de la douceur –de la tendresse ?- et un langage d'évidences bonnes à dire et à démontrer. C'est une façon de construire qui réunit et qui enchante, sans qu'il soit nécessaire d'être bardé de références et historien de l'architecture et de l'urbanisme. Qu'on en supporte l'idée ou non, cette architecture offre une totalité immédiate et rassurante. D'autres œuvres de qualité dans le cadre du « festival international de la maison » avaient cette ambition universelle et poétique, mais malheureusement offraient prise à un regard anecdotique : « Tiens une voûte en bouteilles de vin d'Alsace, c'est original », et beaucoup de gens passaient à autre chose ; encore une fois, il ne faut en tirer aucune conclusion, car dans nos reconstructions de maisons anciennes, nos muséographies, il y avait aussi toujours un temps de latence entre le moment de la production de l'objet et celui auquel le public commençait à lui donner vie et sens.

Pour nous, l'expérience –qui intégrait aussi la construction d'une cité aléatoire en terre par les enfants, le « labyrinthe »- était suffisamment concluante pour imaginer passer à une seconde étape, celle de l'application des expériences constructives à de l'habitat permanent, dans le cadre d'un « village habité ». Il n'échappe à personne qu'un tel projet se construit par -et bénéficie à- des acteurs partageant une socioculture plutôt propre aux moins défavorisés d'entre nous; ce n'est pas une raison pour ne pas le faire. En même temps, toutes les observations que j'ai pu faire en partageant la vie des publics très variés du musée m'ont montré qu'aucune population n'est réfractaire au ravissement immédiat devant le beau, pour peu que celui-ci soit démarchandisé, ne se fasse pas symbole de désir matériel inassouvissable, et exclusif parce que maniant le seul langage délibérément hermétique d'une élite. Cela nous renvoie à l'évidence d'un besoin de la renaissance d'une architecture populaire. A présent riches de nos échecs, et non désabusés par ceux-ci, avons-nous vraiment matière à juger qu'un individu, une famille, un groupe d'aujourd'hui, seraient moins capables de penser leur habitat que leurs ancêtres du néolithique ?

Marc Grodwohl

(2005-2007)

"ars poetica"

un texte d'imre makovecz

« En moi-même, le présent est fait de ce qui s'est passé et de ce qui aurait pu se passer. Comme Uriel ou le Prince Csaba [1] la force organisatrice de ceux qui ont été exclus de l'Histoire, de la victoire, du pouvoir, traverse le ciel au-dessus de nous à toute allure : le monde du comme si, dangereux, méprisé par le grand nombre. N'avez-vous pas senti que le réel est orphelin ? N'avez vous pas trouvé le réel incomplet ? Les vaincus et ceux qui ont eu tort ne manquent-ils pas au monde reconnu ? Les perdants sont aussi ceux qui ont été tentés par les ténèbres des objets et les chemins brumeux des vallées, restés invisibles aux yeux des gens victorieux. Aux vaincus, seules les figures humides des anciens chevaliers, magiciens et fantômes sont apparues, alors qu'ils auraient dû voir aussi le "aurait pu être", en même temps que le réel des vainqueurs, dans le soleil, dans le reflet des objets, dans les contours nets et dans les événements. Nous devons nous apercevoir que le "a été" et le "n'a pas été" sont deux variantes de la même existence qui se reproduisent sans cesse, dans le présent ; il est fâcheux que seule une part pervertie de nous-même soit attentive aux images en apparence difformes du "aurait pu être", alors que le Vrai, seul motif de notre présence, est tissé de la beauté intacte et de la réalité sans éclat de celui-ci, comme un ensemble imperceptible par nos sens, invisible ou difficilement palpable.

Ce qui nous met à l'épreuve encore et toujours dans les tentations du corps et de l'âme, c'est exactement le fait que ce que nous voudrions voir comme un tout, soit déchiré : l'ensemble de nos possibilités et de nos capacités, autrement dit le "aurait pu être" d'une part, et la vie qui s'est faite telle qu'elle s'est faite, d'autre part. Rien n'est plus important que le présent, si nous ne croyons pas que l'avenir est autre que ce qu'il est, si nous y percevons les limites de notre propre déchirure : à savoir que nous-mêmes prenons le devant de nous-mêmes.

La Terre tourne vers l'Est, vers le Soleil qui a l'air immobile, et en tournant autour de son propre axe, elle fait aussi un tour autour du Soleil sur son orbite elliptique, tandis que le Soleil avance de son côté. Nous sommes là où nous sommes, comme début et fin d'un mouvement de rotation, c'est notre vécu : nous voyons le Soleil monter dans le ciel, passer au-dessus de nos têtes, puis redescendre. Nous savons cependant que c'est nous qui tournons et pas le Soleil, nous savons que notre conscience de l'origine et de la fin est plus vraie que la danse tournante vue dans l'espace, car nous nous reconnaissons nous-mêmes non pas dans l'espace mais dans le temps : dans la tranquillité temporelle. C'est ainsi que nous avons l'expérience d'un centre en dehors du monde, ou si on veut : à l'intérieur du monde, mais pas dans le monde. Ce qui s'est passé et ce qui aurait pu se passer nous traverse d'un même fil, car nous sommes les créatures et les créateurs d'un monde nouveau. Nous tournons, c'est vrai, et à l'aube, c'est nous qui tournons vers le Soleil, ce n'est pas le Soleil qui se lève. Pourtant, nous le voyons se lever. Et à sa lumière, nous mêlons aussi la lueur, cette lumière matinale, de notre ravissement qui n'est pas de ce monde. Nous sommes les fantômes fins et transparents d'un monde qui se crée maintenant, que nous mettons en place quelque part, indépendamment de notre volonté, de façon invisible pour nous-mêmes. C'est ce qui se mélange à nos rêves et à notre réel orphelin.

Dieu est devant nous, derrière nous, non seulement dans le temps mais aussi dans l'espace. Que son image apparaisse sur nos visages et que dans ses rêves, il s'identifie à cet image, mais qu'au réveil nous tombions comme une coquille : nous n'avons pas à nous en indigner, nous sommes nous-mêmes tout aussi solitaires et démunis. Nous aussi – sous le masque de nos actes –, nous nous identifions à nous-mêmes dans nos rêves, puis nous nous réveillons dépouillés, car ce qui s'est passé et ce qui aurait pu se passer retombent et se dilatent, comme l'univers ; pourtant le seul lieu où nous pourrions conquérir à la fois le moment du départ et le moment de d'arrivée, le Vrai Foyer, c'est notamment notre expérience centrale, le Moi. Nous sommes cela. Un lieu, visible dans une double image, en lui-même et devant lui-même.

Le lieu où rien ne met en question l'identité pourrait être appelé un portail. Ce lieu n'est surtout pas fait de paroles, il ressemble plutôt à une maison, à un portail couvert d'un toit : un état intermédiaire entre la nature et une volonté extérieure au monde.

Les objets se rappellent ou rappellent eux-mêmes, mais surtout leur propre origine. Je pense aux objets qui ne sont jamais parfaitement identifiables, aux trous noirs de l'existence, qui rayonnent vers l'extérieur autant qu'ils blêmissent vers l'intérieur.

Pour un homme de la Puszta qui n'a pas encore vu la mer, mais qui aurait pu le voir, le mugissement d'une tempête à la mer rappelle l'image de la grande plaine, avec ses vagues et ses écumes : l'événement de l'Histoire du "aurait pu être" est vécu de même par la paysanne de la Puszta dont les fils défunts gisent dans les tombes anonymes d'une plaine étrangère, sans être vengés ni bénis. Car cette femme parle d'une autre femme, majestueuse et toute vêtue de fer, marchant au crépuscule dans ces pays lointains et déterrant les tombes pour ramener chez eux les deux-cent milles[2].

Sa figure est de plus en plus haute, son visage resplendit dans la lumière rouge du coucher de soleil, au dessus des Carpates ; elle arrive avec les fils dans les bras, et gare à ceux qui n'ont même pas permis qu'on les pleure.

Sa figure est de plus en plus haute, son visage resplendit dans la lumière rouge du coucher de soleil, au dessus des Carpates ; elle arrive avec les fils dans les bras, et gare à ceux qui n'ont même pas permis qu'on les pleure.

Voilà le "aurait pu être". Ne faut-il pas qu'en nous, ce qui s'est passé et ce qui aurait pu se passer se rejoignent, même au prix de l'affirmation absurde selon laquelle nos pères rentreront un jour, chevauchant au-dessus des écumes de la Puszta, guidés par Csaba, le Prince ?!

L'âge mythique, qui est déjà là, mettra en place un environnement nouveau.

Les objets représenteront l'incertitude ou, si l'on veut, le flou des différentes formes de l'existence – vues d'ici, des rivages incrédules de notre ère à nous. Vues de là-bas, du côté du futur, les formes véhiculeront un esprit nouveau, plein et brillant, qui aujourd'hui paraît encore invisible, flou, incertain. Les structures, les matières, l'ordre des objets, l'environnement seront investis de ce qu'on appelait pendant des millénaires : ce qui aurait pu arriver.

Oui, ce dont nous parlions douloureusement comme d'un rêve, devra faire apparition. L'abandonné, le manqué, les lourds désirs devront devenir réalité. Arrivera l'heure des morts, de nos tantes, de nos pères, de nos ancêtres exclus et désorientés, et le moment de rendre justice.

Ce moment est proche, il doit être tout près.

Comment ce qui s'est passé et ce qui aurait pu se passer arrivent dans l'architecture, dans les objets, à un lieu unique ? Comme le granit ou n'importe quelle structure cristalline qui ne peut se satisfaire de la difformité voudrait s'agrandir, devenir plante, l'architecture pourvoit de feuilles les chapiteaux des colonnes en pierre, et désigne la forme ainsi que les détails de l'édifice par des noms des parties du corps d'un animal totem inconnu : front, œil, corne, cheveux etc. L'architecture comprend dans ses matières premières l'autre, le renié, l'inavouable, ce qui est au-delà du possible. Or quand l'impossible effleure la matière qui cherche à échapper à l'informité, c'est l'architecture elle-même qui en est le lieu : le lieu unique des possibles et des "aurait pu être".

La plus belle fleur de ma génération est 1956[3]. J'avais vingt-et-un ans. Vingt-neuf ans sont passé depuis. Les années du "aurait pu être". Tout ce qui m'est arrivé a été sublimé par cette lumière-temps, éclairé par ces quelques jours du "aurait pu être", les quelques jours du mois d'octobre 1956.

Ma réalité a traversé ma vie en rêvant, en état de pralaya. Là où l'enfer de ma vie et le "aurait pu être" se sont croisés, dans quelques uns de mes bâtiments, dans une ou deux histoires personnelles, il s'est passé pour quelques minutes, quelques heures peut-être – parfois juste le temps de croiser le regard de quelqu'un au bon moment –, ce qui se serait passé si notre révolution n'avait pas été pas écrasé, si on avait triomphé.

Néanmoins moi, tant que je vis, je vis en ayant besoin de cette victoire-là. A Zalaszentlászló[4], quand les rubans de l'arbre de mai flottent dans le vent pendant la fête à l'inauguration, cette victoire-là, le "aurait pu être" est parmi les cavaliers traversant la foule; quand je retrouve mon père grimpé sur le prunier à l'âge de 79 ans ; ou quand, accompagné d'un jeune architecte finlandais, j'aperçois soudain, dans le brouillard d'un jour d'automne, le dos aux plumes de planches de l'auberge des skieurs à Dobogókő[5], et je vois qu'il est bien là, oui, la réincarnation de la parole ancestrale de la construction ; ou encore quand beaucoup de gens chantent l'hymne national[6], et je les vois chanter, ces vilains Hongrois grassouillets, difformes, et je sais que ce sont les miens, quoi qu'il soit arrivé, quoi que nous soyons devenus : à travers les pleurs douloureusement contenus, je vois la victoire en même temps que la défaite, car le chant illumine les visages, et le "est" est imbibé de "aurait pu être".

Sur les vilains visages d'esclaves je découvre la noblesse, la dignité à travers l'humiliation, l'image du "il aurait pu être un bel homme" à travers la mauvaise posture, et dans ce tableau irisé se recompose alors l'idée ancestrale de l'homme, le vrai sens de sa vie, belle et triste. Pour cette vision importante, j'ai besoin de la victoire : de la présence ici, dans ce monde, mais aussi de la présence dans le monde du "aurait pu". Autrement dit, j'ai besoin de succès et de rayons de soleil non seulement dans ce monde, mais aussi dans le monde "aurait pu".

J'ai besoin de l'aurore de la journée du monde "aurait pu". Le jour, le Soleil de Minuit, qui fait éclater la masse de granit des faits et qui monte pour éclairer le monde animé et inanimé de la Terre. Cette lumière qui depuis toujours, n'a brillé qu'à travers le miroir, cette lumière dont les perdants disaient: "Dieu a tourné son visage vers eux."

Dans l'univers du "aurait pu être" et du "a été", quelle est donc la tâche de l'architecte, quelle est ma tâche ? Je suis à la frontière du "aurait pu être" et du "a été". Etre sur une frontière correspond toujours à une situation dramatique, par conséquent la dramaturgie de la construction est pour moi plus important que tout le reste.

Dans ce siècle où l'origine et les expériences de l'homme ont été compromises, au sein de la dictature de la nouvelle nature, je préfère les galeries dont les colonnes conservent leurs formes vivantes, non élaguées, et l'architecture de la nouvelle clairière pour les habitants d'un village, à un montage éclectique et ironique, par exemple, qui rappelle le passé du village en le rendant ridicule. Il est important pour moi, quand je conçois un bâtiment, qu'un visage surgisse des profondeurs au-dessus de l'entrée, et que derrière lui, dans les voûtes du crâne, dans les voûtes célestes, la musique retentisse, ou l'ange de Rilke apparaisse sur le plateau du théâtre. Il est important que l'architecture évolue non pas dans le sens de l'accomplissement de son narcissisme historique et des contraintes du genre, mais en représentant des phénomènes universels, divins. Et parmi ces phénomènes, surtout ceux qui peuvent s'incarner à travers le corps humain, sous forme de discours en images hongroises. C'est une architecture anthropomorphe, mais en réalité, elle ne l'est que comme la parole humaine se réalise à la faveur de la bouche et de la gorge de l'homme. Cette architecture crée le monde des objets qui sont comme des phénomènes incarnés entre le ciel et la terre, sur la frontière des deux. Elle veut être une nouvelle alternative d'une vie consciente vécue à la frontière, sur la ligne entre les deux.

J'ai toujours essayé de concevoir des maisons où la pression pure domine dans le jeu des forces. Je cherche à éviter les structures étirées, les formes négatives. Je crois que quand le Terre remplit l'esprit, le processus est marqué par l'aspiration au remplissage, aux formes pleines, à la sphère. Toute absence, tout enlèvement, toutes les méthodes d'omission me semblent relever de l'imposture dans le modelage architectural. Je considère comme mes ennemis les carrés coupés en deux diagonalement, la construction additive, et – je répète – le sarcasme.

La nature est stigmatisée et contaminée par nous-mêmes. Il n'existe guère de citoyen vivant ou en apparence inanimé de la nature que n'ait envie de s'unir enfin à la nature de l'homme sauvé par la Rédemption.

L'arbre aurait pu être humain, l'animal aurait pu être humain, la Terre pourrait être un Soleil nouveau.

Le monde du "aurait pu être" s'unit au monde réalisé, entre les murs protecteurs du foyer construit à la frontière du monde.

Une fois de plus, c'est un discours symbolique. La frontière du monde peut être Zalaszentlászló, Sárospatak[7], Helsinki ou n'importe quel endroit sur la Terre. Le village n'ayant qu'une rue, où les Hongrois habitués aux villages broussailleux ont été réimplantés par la loi autrichienne [8] il y a trois cents ans, et dont les conditions d'existence devaient être retirées par la loi de sectorisation des années 1970[9].

Des arbres de la forêt essartée, nous avons construit un nouveau centre branchu, un lieu pour la communauté, ayant pris comme modèle protecteur non pas les images surgissant de nos souvenirs, l'ancien beau village hongrois, mais la forêt qui guérit et qui revient, pour qu'on retrouve un foyer ; et sous ce nouveau toit, nous avons sauvegardé la maison du Juif assassiné, ainsi que la maison-type corrompue.

Le plus important, c'est construire, et le drame de l'idée de la construction.

(1985 / 1987 / 2000)

[1] Personnage central des légendes hunes et hongroises, d'après le témoignage du rhéteur Priscos, il était le fils préféré d'Attila. Il s'est retiré en Grèce, et plus tard en Scythie suite à la défaite dans la guerre fratricide ; les sicules (les hongrois de Transylvanie) seraient ses descendants. Les légendes de Csaba renvoient à une réalité historique après les derniers résultats archéologiques.

[2] Allusion faite à la deuxième armée hongroise disparue pendant la seconde guerre mondiale près du fleuve Don en Russie. Le nombre des soldats était à peu près deux cents milles.

[3] L'année de la révolution et guerre de l'indépendance de la Hongrie contre son régime communiste, suivie par un siège de Budapest et opprimée par l'Union Soviétique.

[4] Commune au sud-ouest de la Hongrie dans une région traditionnelle

[5] Sommet et chaîne de montagnes forestières au centre de la Hongrie d'où l'on peut voir les Carpathes et dont Imre Makovecz fut longtemps responsable.

[6] Hymne national de la Hongrie, qui est chanté comme cantique à la fin de la messe.

[7] Ville historique au nord-est de la Hongrie et lieu où se trouve un centre culturel conçu par Imre Makovecz.

[8] Allusion faite à la loi sur la taxe d'habitation qui était définie selon le nombre de portails d'entrée par habitation, et qui poussait la population à n'avoir qu'une seule entrée même pour plusieurs habitats.

[9] Le régime communiste voulait regrouper plusieurs villages en un seul afin de faciliter le contrôle de la population.