tâtonnements constructifs pour un monde souhaitable

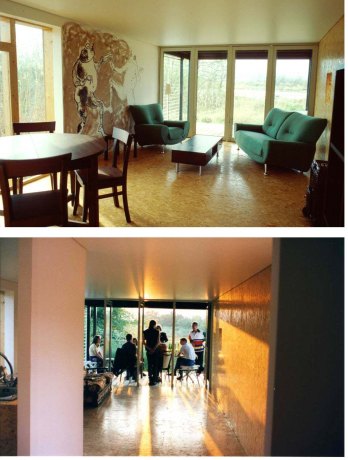

Un des participants bénévoles les plus actifs de ces « Jardins d'Utopie » a été l'architecte strasbourgeois Gérard Altorfer, dit Alto, qui a émis en, manière de défi la proposition de construire à l'Ecomusée une maison du XXe siècle. Nous étions en 1999, le siècle se finissait sans que la collection de maisons du musée ne contienne aucune œuvre du XXe siècle, si ce n'étaient les quelque 80 bâtiments qui n'étaient jamais que des interprétations du patrimoine au vu des questions , des connaissances et des sensibilités de notre temps. Notre désir d'amener les visiteurs à se demander, chacun à sa manière et selon son appétit, ce qui fait patrimoine, et qu'est ce qui restera de son temps, était parfaitement servi par cette idée d'une maison dite moderne.

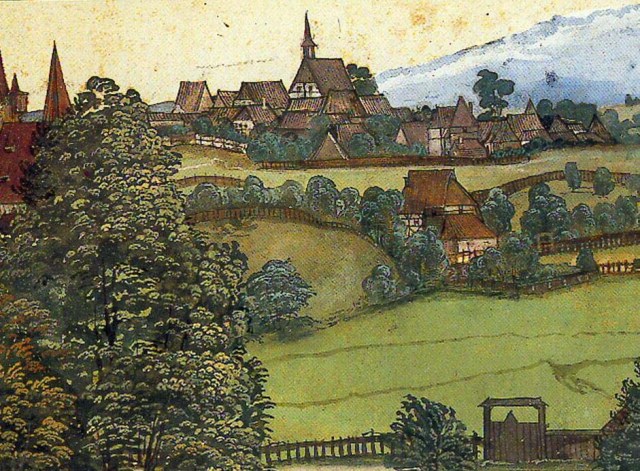

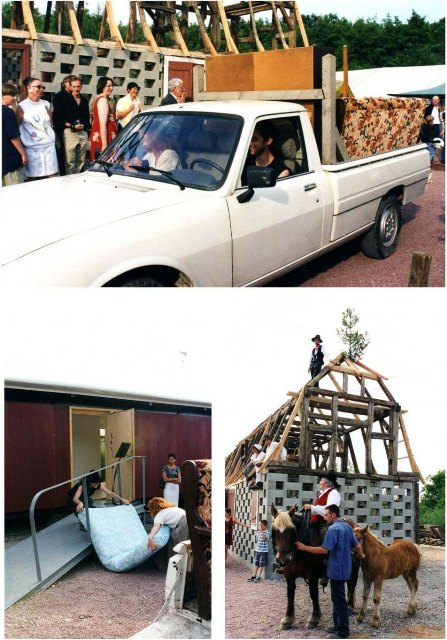

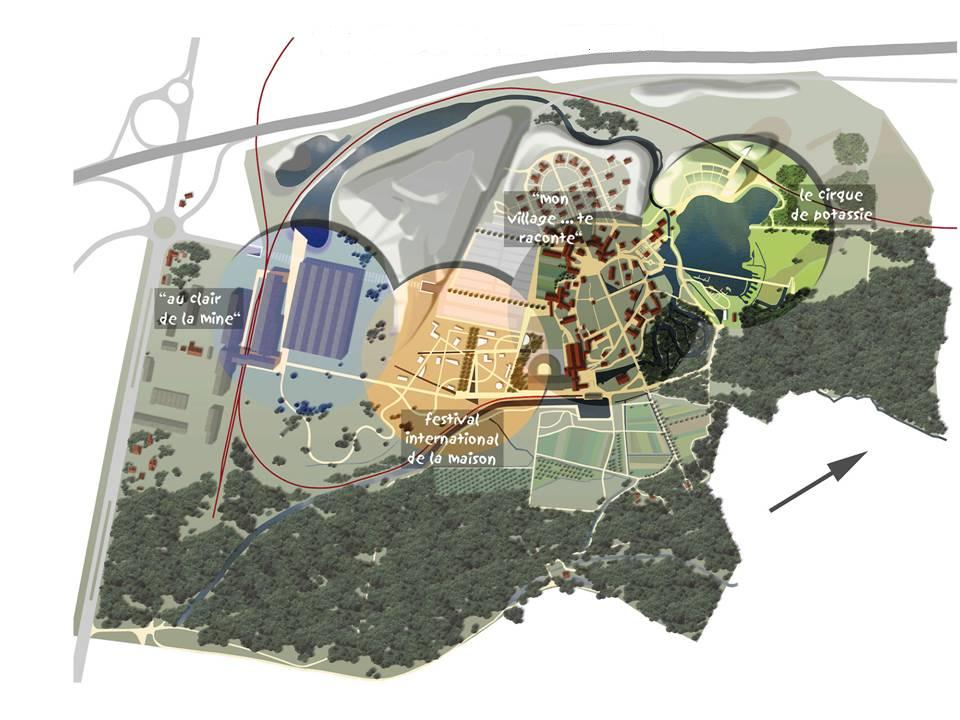

Nous avons créé un site, spécialement affecté à ce projet. Il est structuré par une allée pointant sur la plus belle vue sur les Vosges, axe rectiligne qui vient mourir dans les eaux de l'étang. D'un côté de cet axe, et parallèlement à celui-ci, nous avons reconstruit une maison provenant de Kunheim, construite en 1723 dans le Vieux Kunheim, démontée et remontée dans le Neuf Kunheim en 1767 suite à des crues dramatiques et récurrentes du Rhin. C'était la troisième fois que cette maison changeait d'implantation.

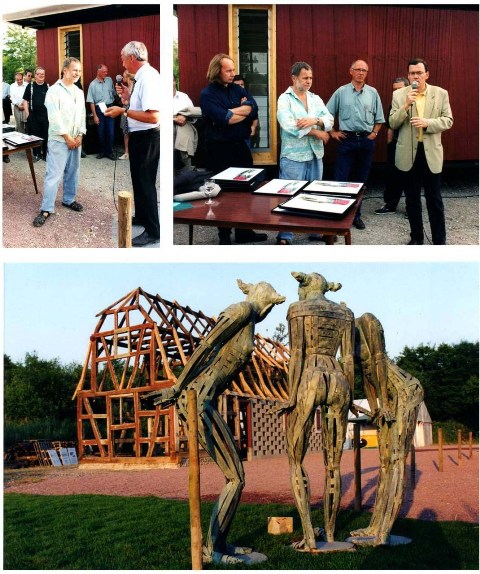

De plus en plus l'articulation des séquences construites avec les lignes de force végétales issues de l'histoire propre du site l'histoire stimulait l'imagination ; d'autres visions du monde étaient avancées par nombre de nos visiteurs, et en particuliers les jeunes quelle que fût la socioculture des uns ou des autres. « C'est prophétique » disaient les uns. « C'est cool, on voit le ciel » disaient les autres.

Il nous fallait transformer ces émotions en expériences et en force de proposition, sur la lancée de la maison du XXe siècle. Cela passait par une dynamique de nouvelles constructions, détachées du modèle des maisons du musée, porteuses de signes de modernité et multipliant les possibilités d'interventions de jeunes architectes. On misait sur une capillarité spontanée entre les familles d'acteurs, et sur une osmose avec le site, que s'opère une fusion constructive : ce qui s'est produit à peu de choses près comme prévu, avec l'organisation d'un « Festival international de la maison ».

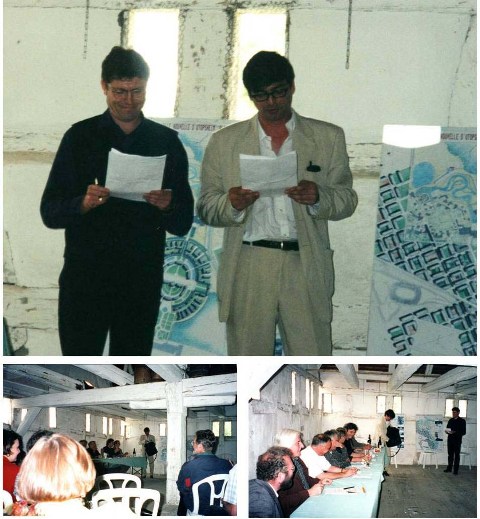

naissance du festival international de la maison

J'ai opté pour le modèle du Festival International des jardins de Chaumont-sur-Loire , inventés et élevés à un haut niveau de qualité et de succès par le regretté Jean-Paul Pigeat. Nous avons constitué un comité de réflexion composé d'architectes amis, mais cela a rapidement tourné à la foire d'empoigne, chacun ayant sa vision propre de ce que devrait être l'objet fini, et de l'image de l'architecture qu'il était réputé émettre. Je me retrouvais dans le rôle de celui qui rédigeait le règlement du concours dans des termes permettant à un projet tacitement prédéfini de remporter la compétition. On faisait fausse route, et on perdait du temps, il fallait mettre en route une démarche, l'évaluer et la corriger au vu des résultats.

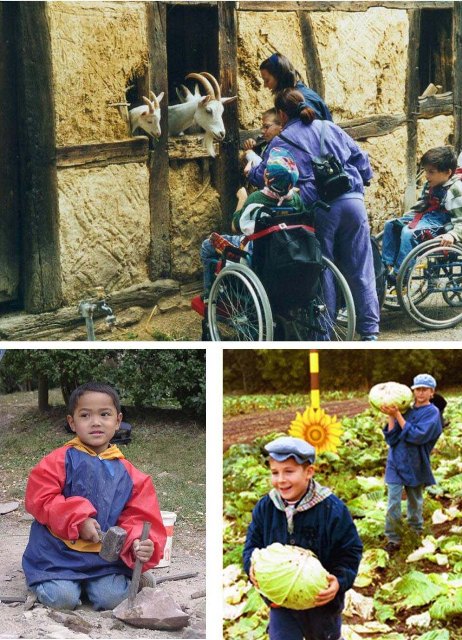

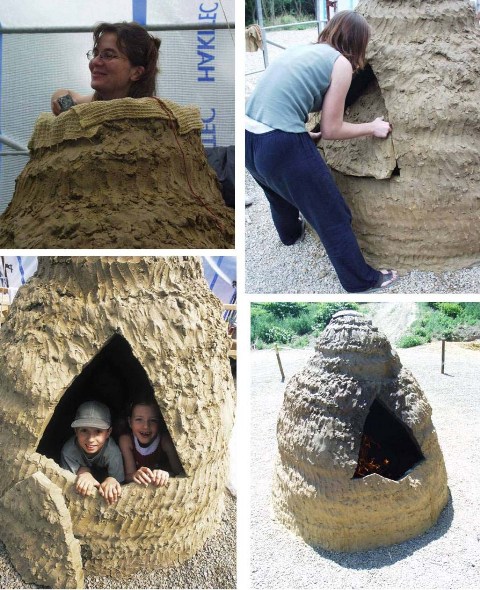

Pour entraîner le public dans une perception sensible et empirique de cette totalité, le festival a été enrichi, dans la maison ronde, d'un labyrinthe, symbole de cette quête d'une sortie possible aux inquiétudes du temps présent. La construction au jour le jour, imprévisible, d'un lieu malaxant formes et matériaux, vieux et neuf dans une continuité sensible, a été confié aux enfants : enfants en visite familiale, écoles et classes en séjour, enfants de quartiers périurbains de Mulhouse n'ayant pas accès aux vacances lointaines.

A ce moment là, une boucle se ferme. Les jeunes gens qui plantèrent sur la lande d'Ungersheim en 1980 leurs premières cabanes avaient construit une ville. Ils n'avaient pas oublié ce qu'ils étaient, et laissèrent aux enfants d'aujourd'hui la liberté de construire, sur le cercle tracé et clos, la spirale en élévation.

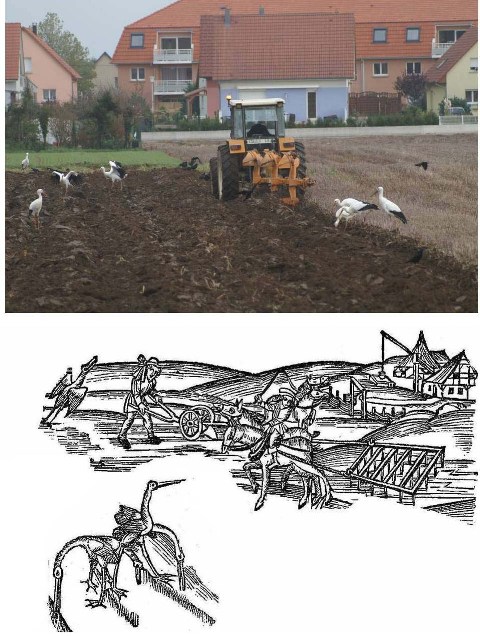

- le village visité, animé, raconté : de l'agriculture à la fête foraine, en passant par la mine de potasse, c'est un lieu de narration qui garde le lien fondamental avec la longue durée de l'histoire de l'humanité (en gros le dernier lien entre ce que nous sommes avec le néolithique dont nous sommes issus !) d'une part, et de transmettre la mémoire immédiate (les deux au trois générations écoulées). On a donc superposition d'une longue durée intemporelle, et d'un récit quasi contemporain. « Mon village… te raconte » était le titre de ce projet dans le programme d'investissements interrompu en 2004.

- le village habité : il accueille écoles, jeunes et enfants en vacances, familles, groupes, entreprises, pour des séjours à thème (réappropriation des basiques de la vie dans un but de reconstruction personnelle ou de groupe familial ou professionnel - acquisition de techniques et de savoirs dans le domaine de la construction ancienne et/ou écologique).

- le village du développement durable (titre de travail peu satisfaisant)